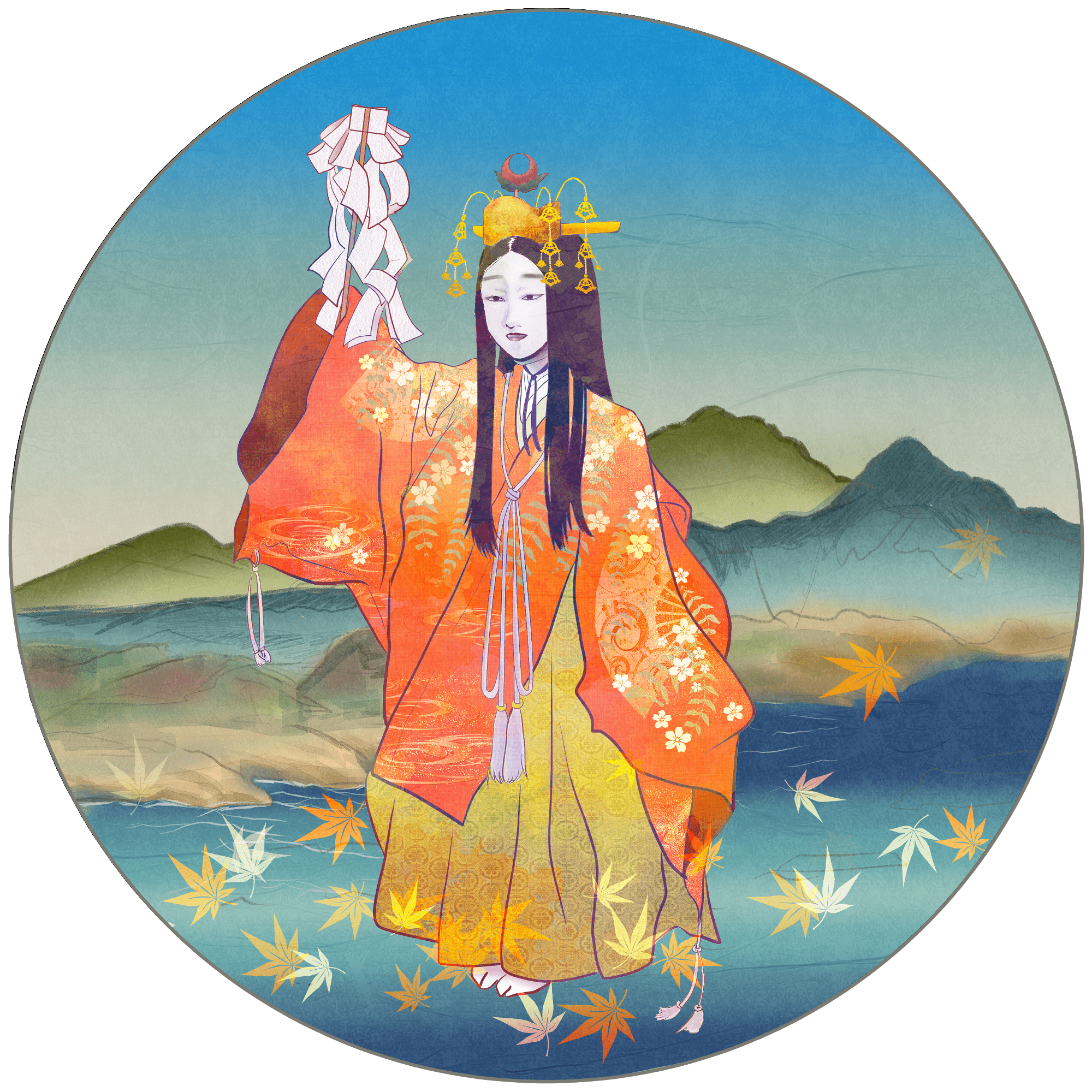

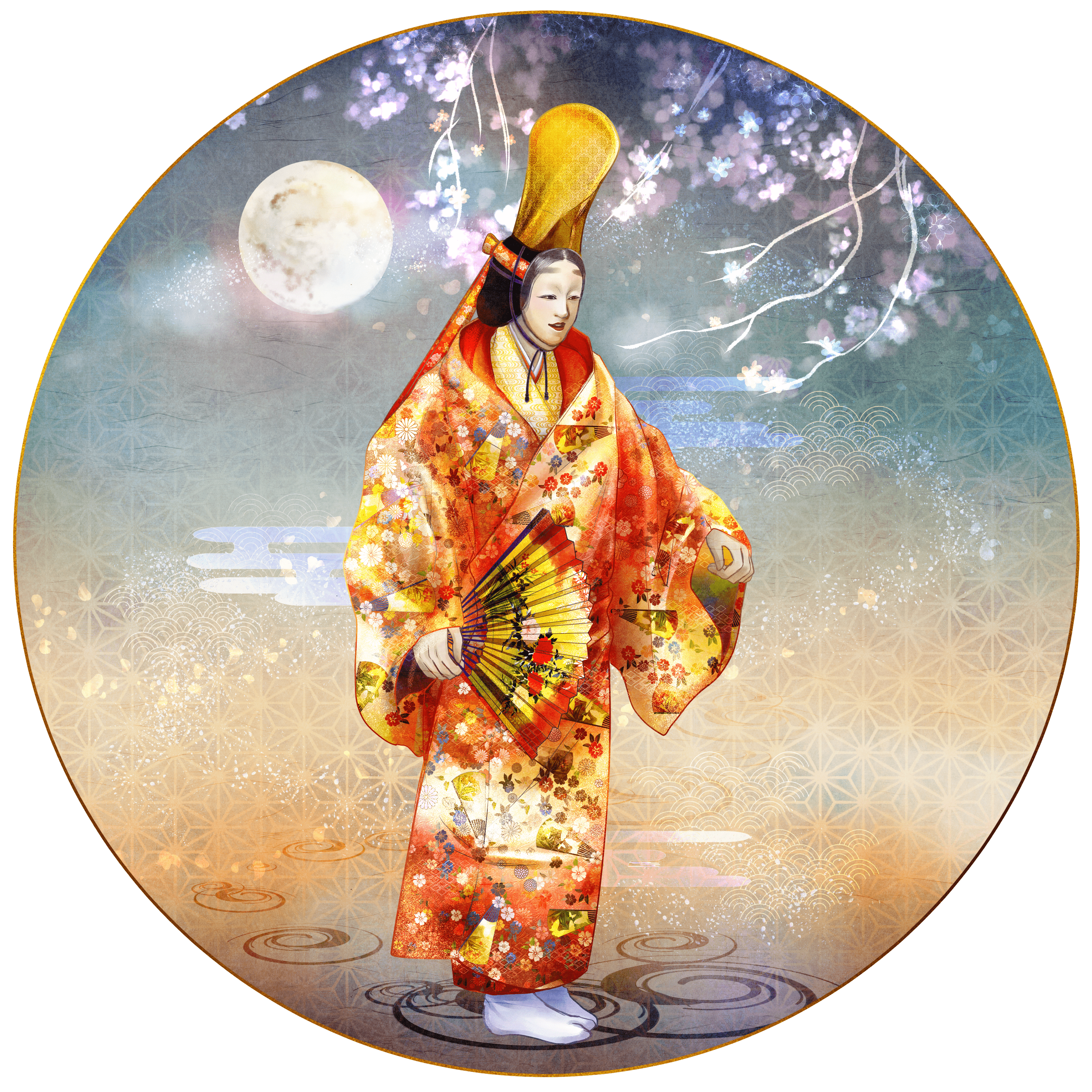

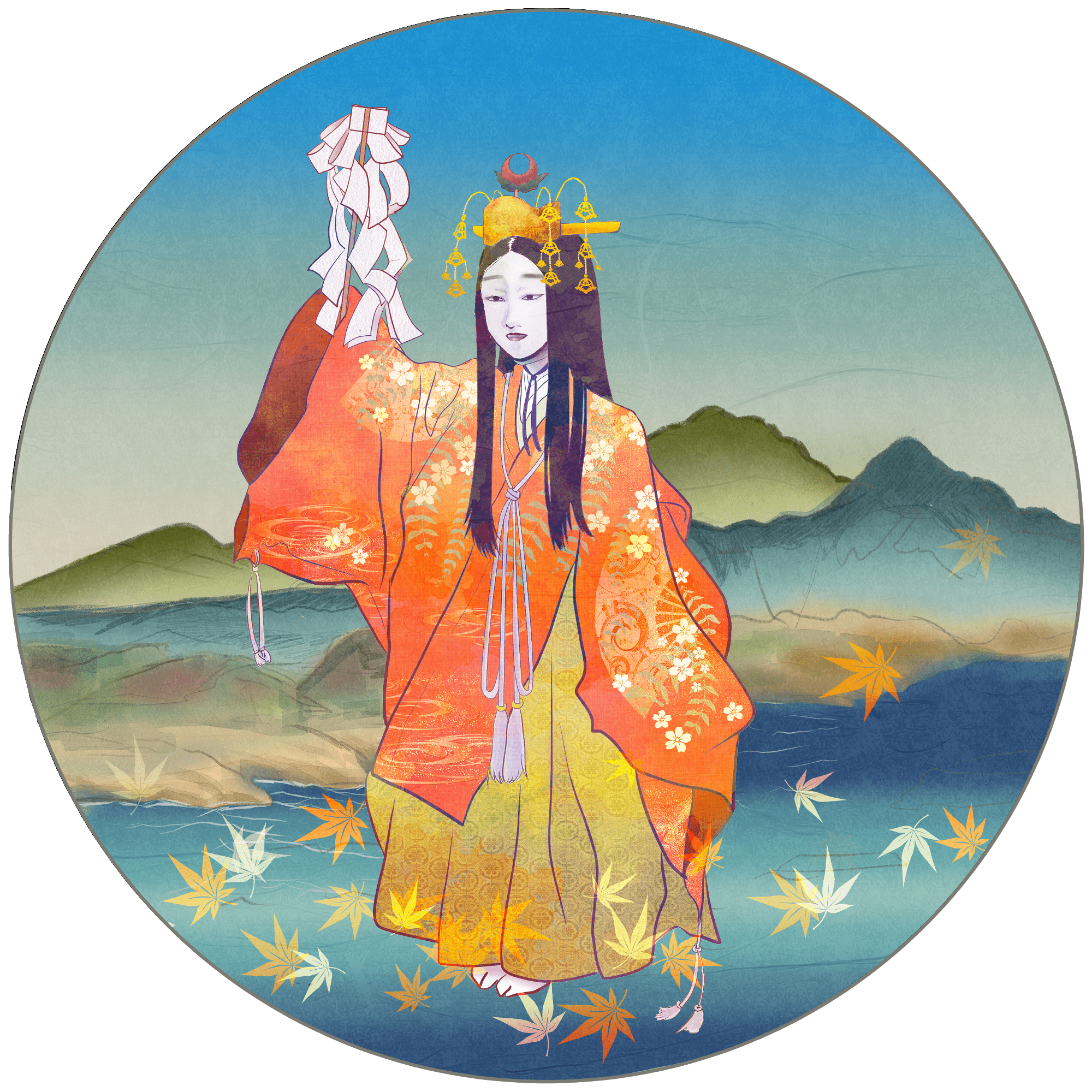

Tatsuta/Noh Art #001

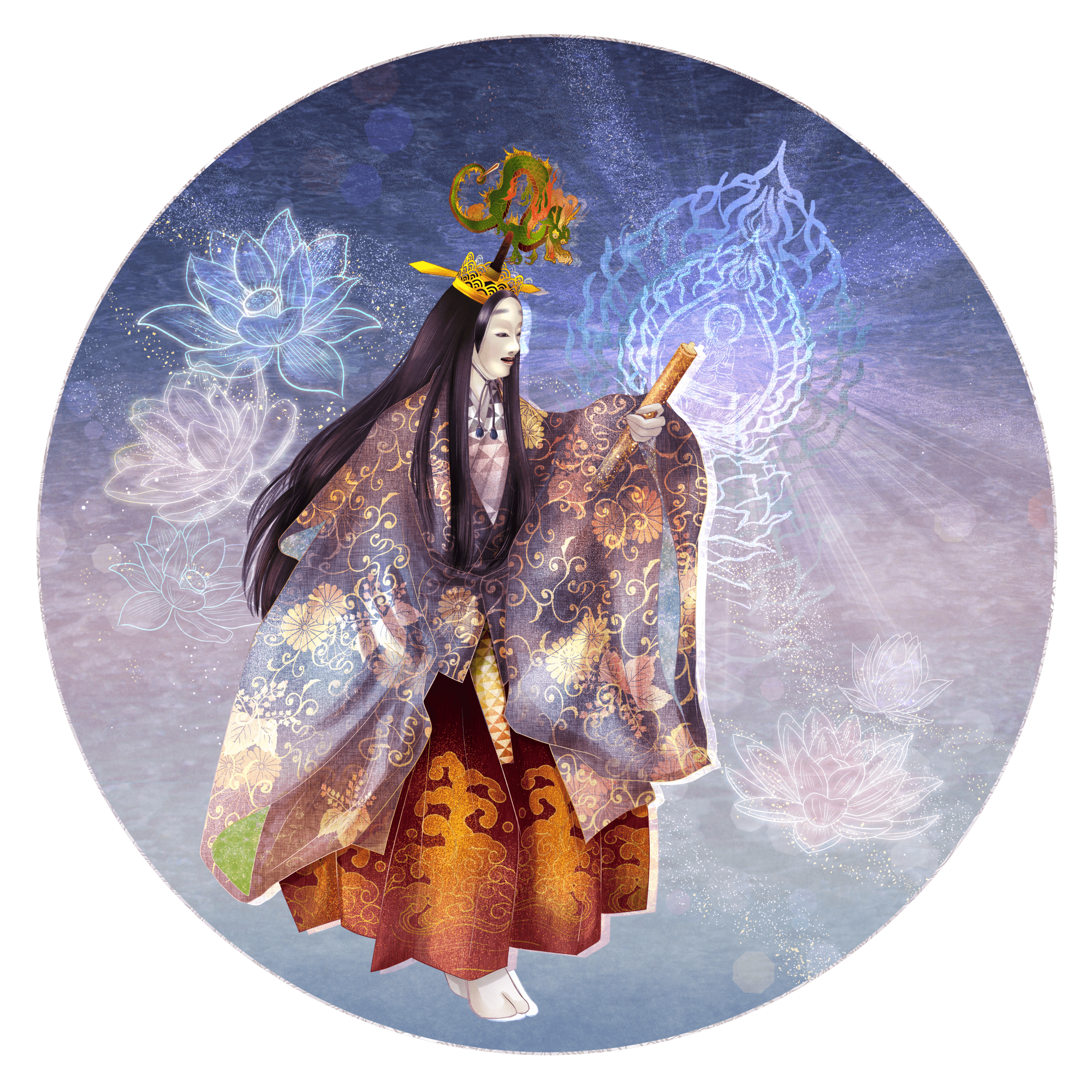

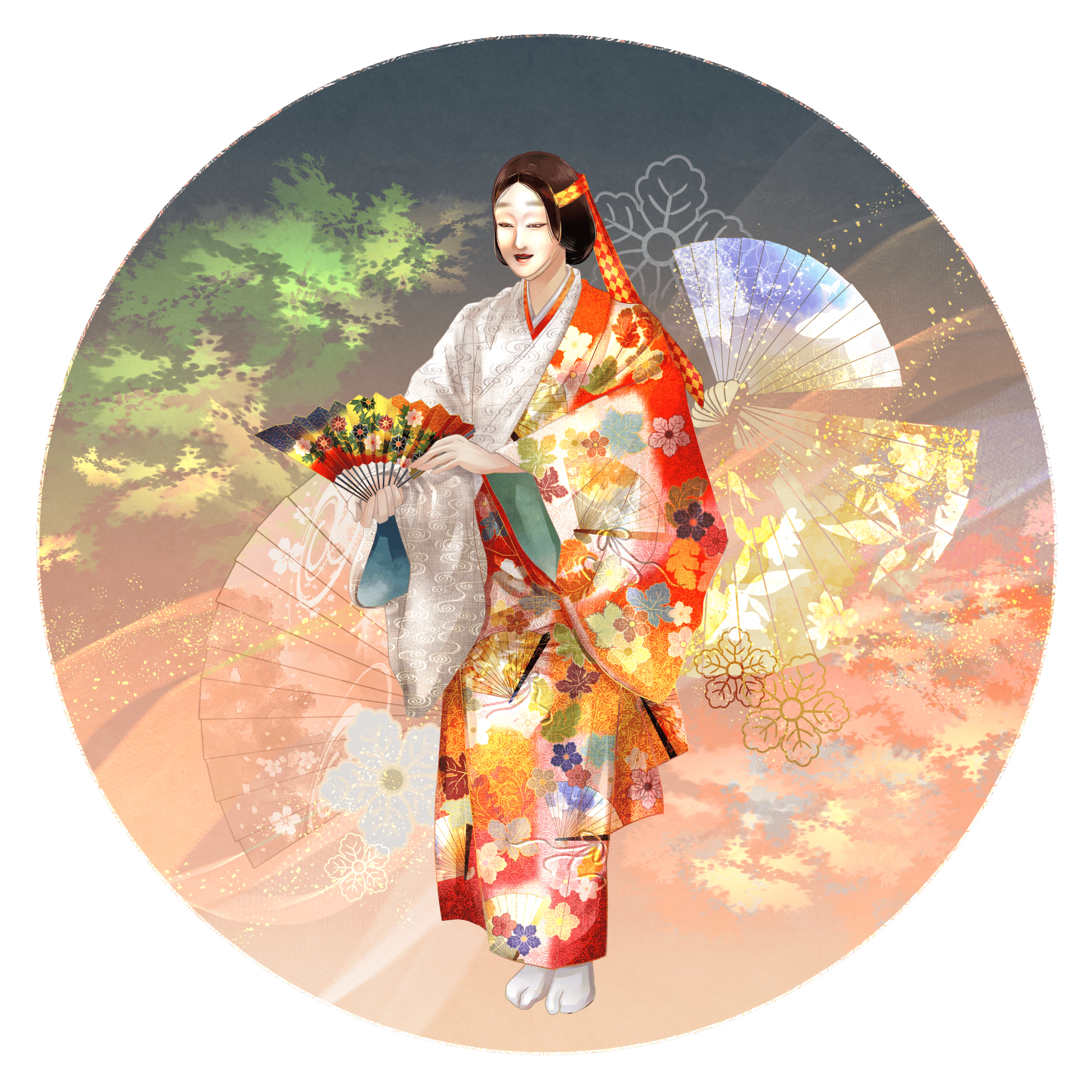

Tatsuta/Noh Art #001龍田/龍田姫

略脇能-ryakuwakinoh-

奈良県の龍田神社に因んだ演目で、龍田姫は秋の女神として祀られている

「あら美しや色々の紅葉重ねの薄氷」

まるで紅葉襲(表は紅、裏は白)のようで、薄氷の上を渡れば紅葉も氷も絶たれてしまう

龍田川の氷の下にある紅葉を見て謡う場面

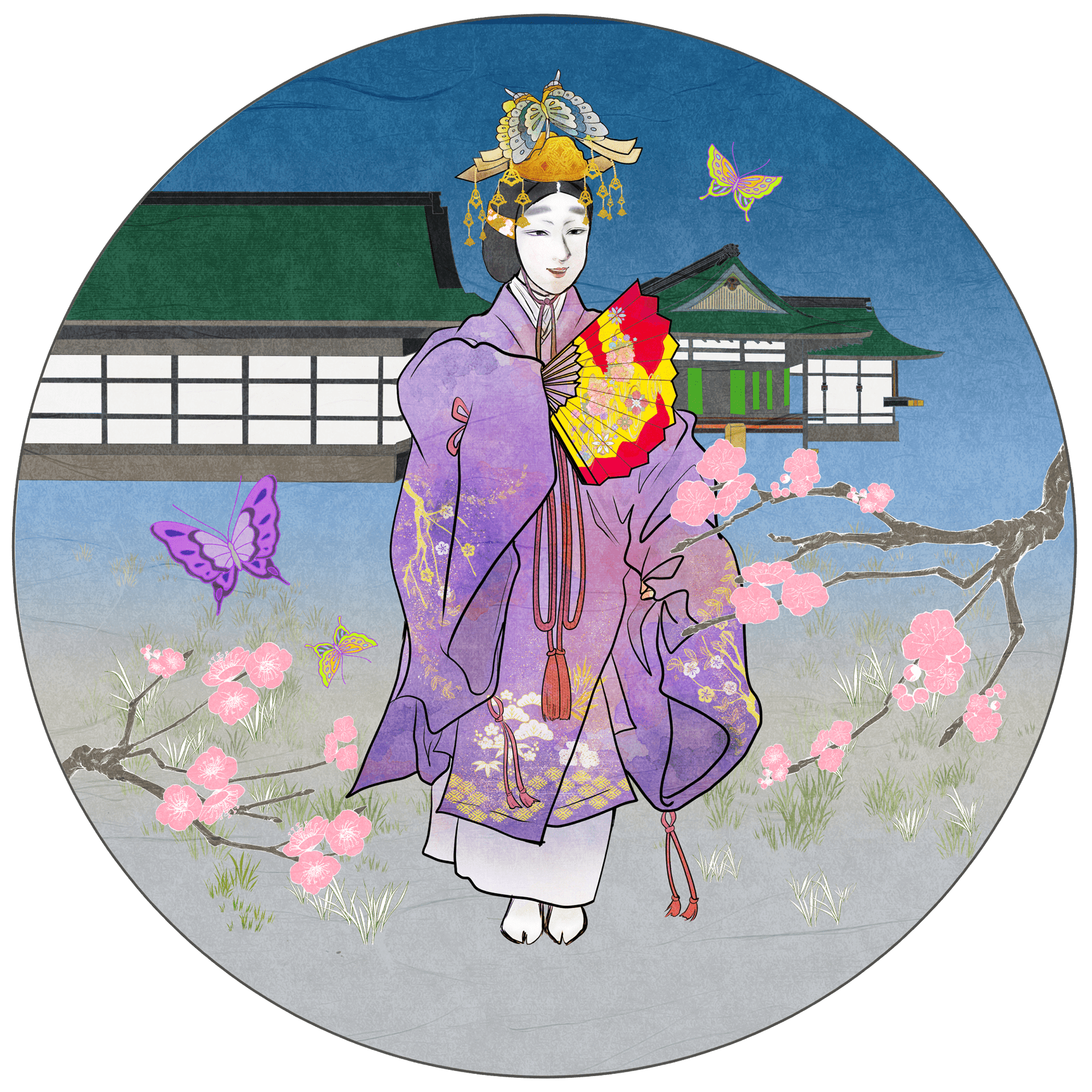

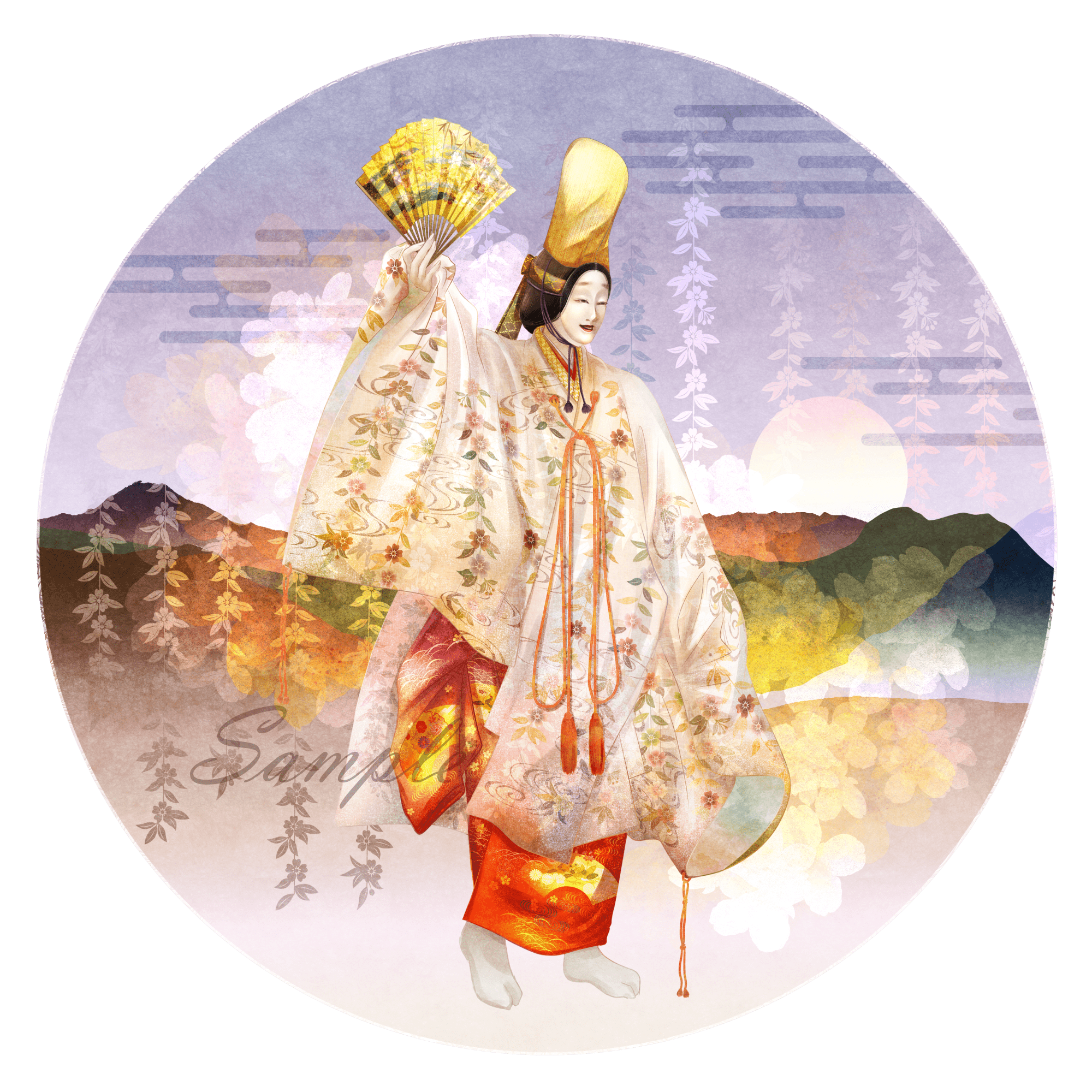

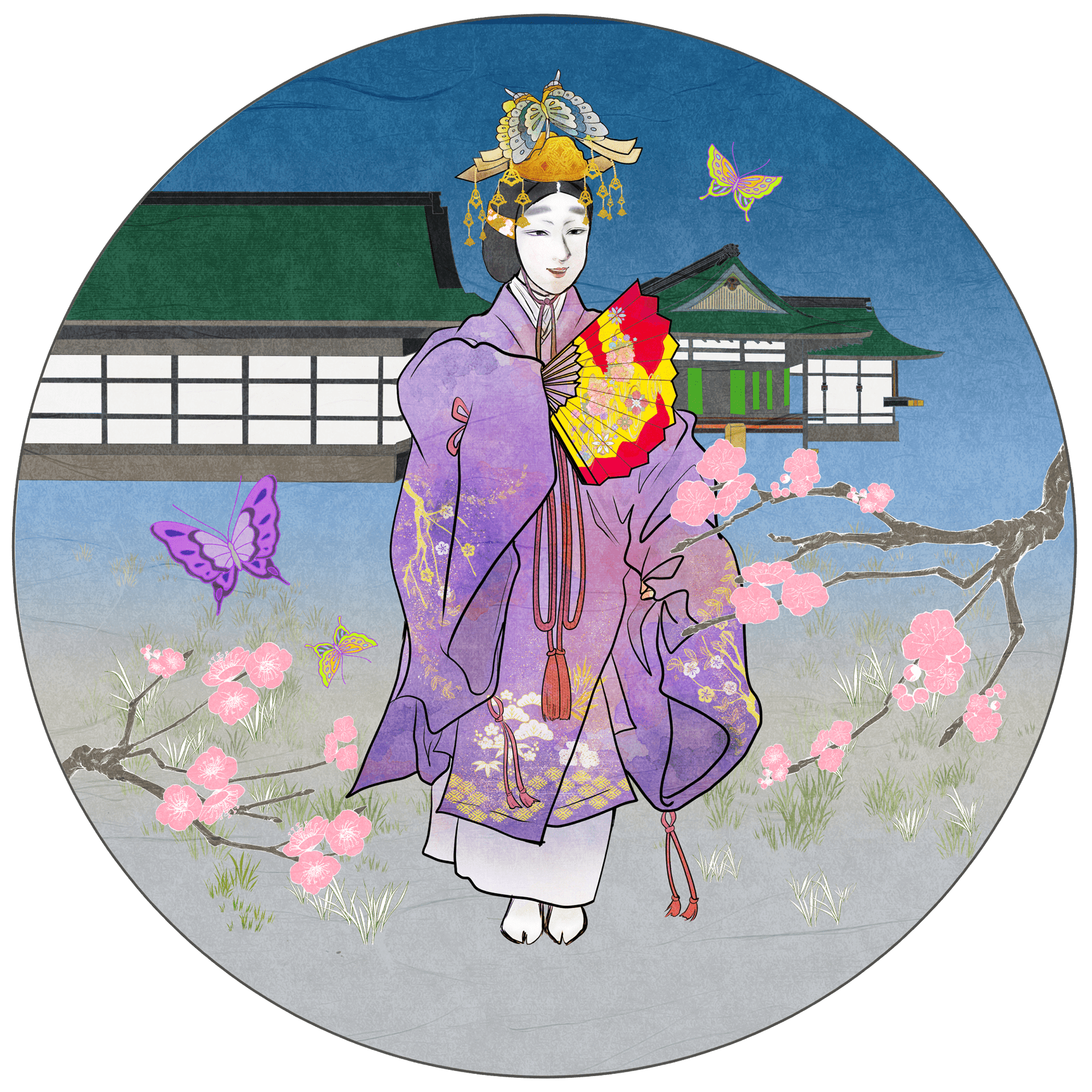

Kochou/Noh Art #002

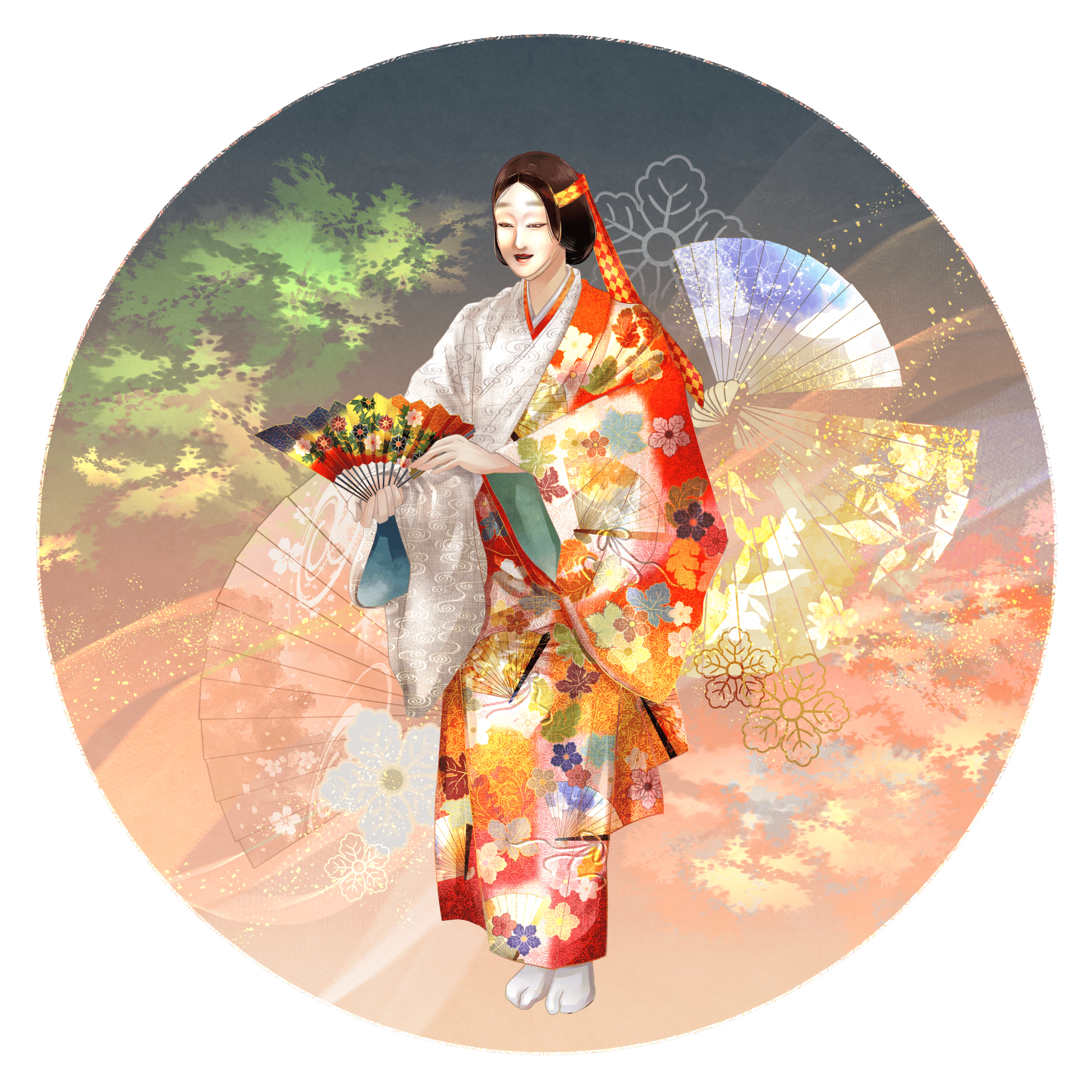

Kochou/Noh Art #002胡蝶/胡蝶の精霊

鬘物-kazuramono-

京都の一条大宮が舞台の初春に似合う夢幻能(僧が見た夢や幻の話)

「花にとびかふ胡蝶の舞の袂も匂う気色かな」

冬に咲く梅の花に縁が無い事を悲しんだ胡蝶が京都の名所で梅に出会い、喜びの舞を舞う場面

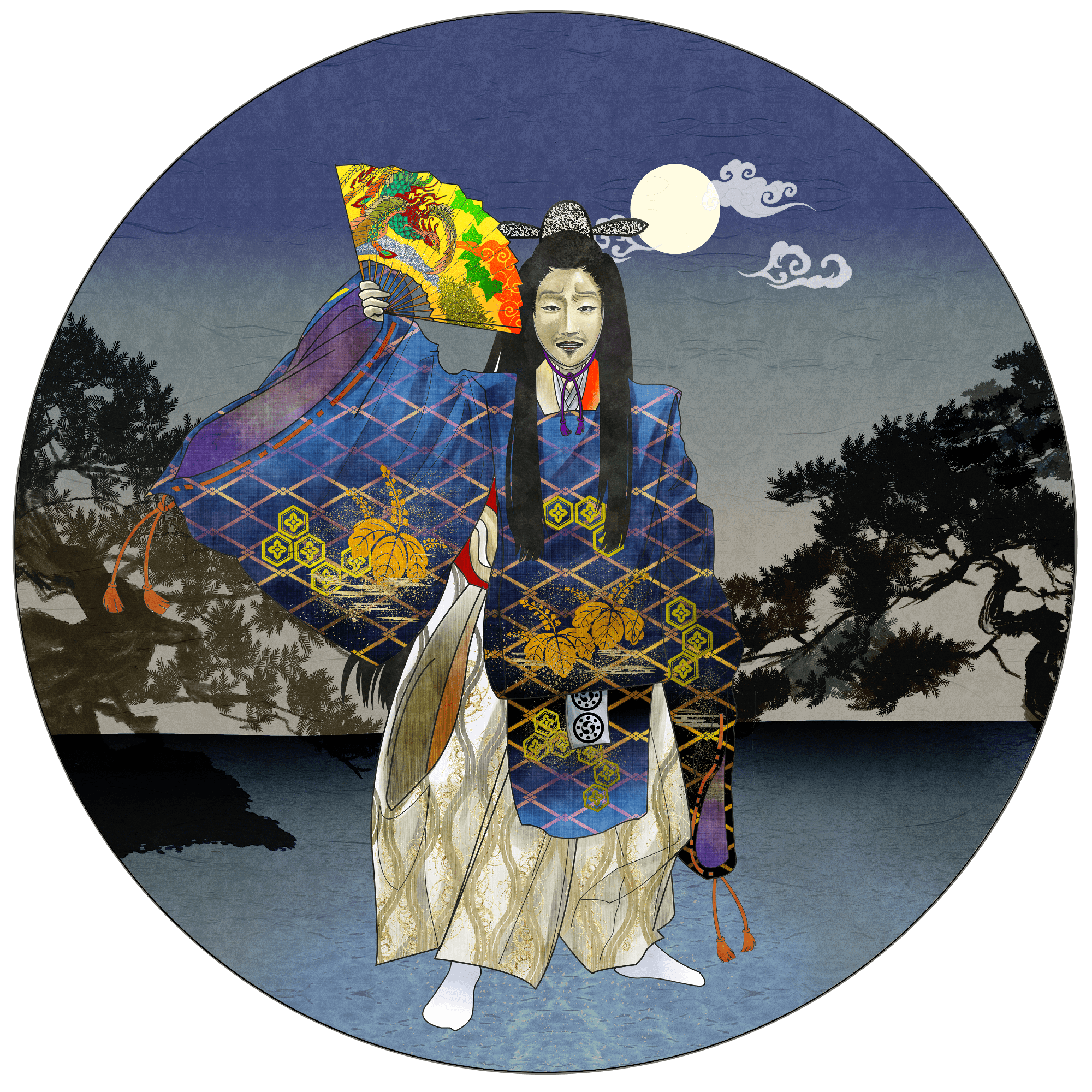

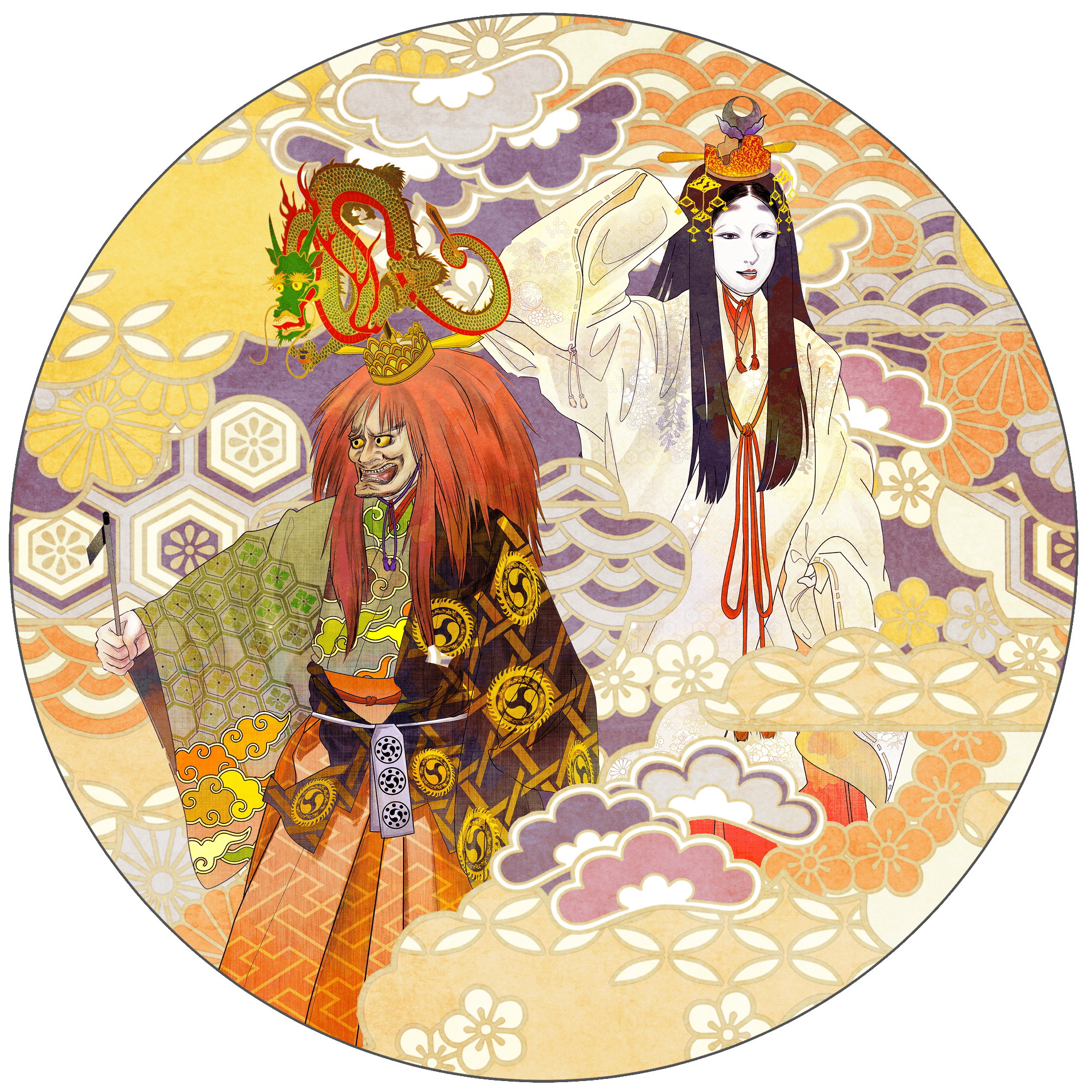

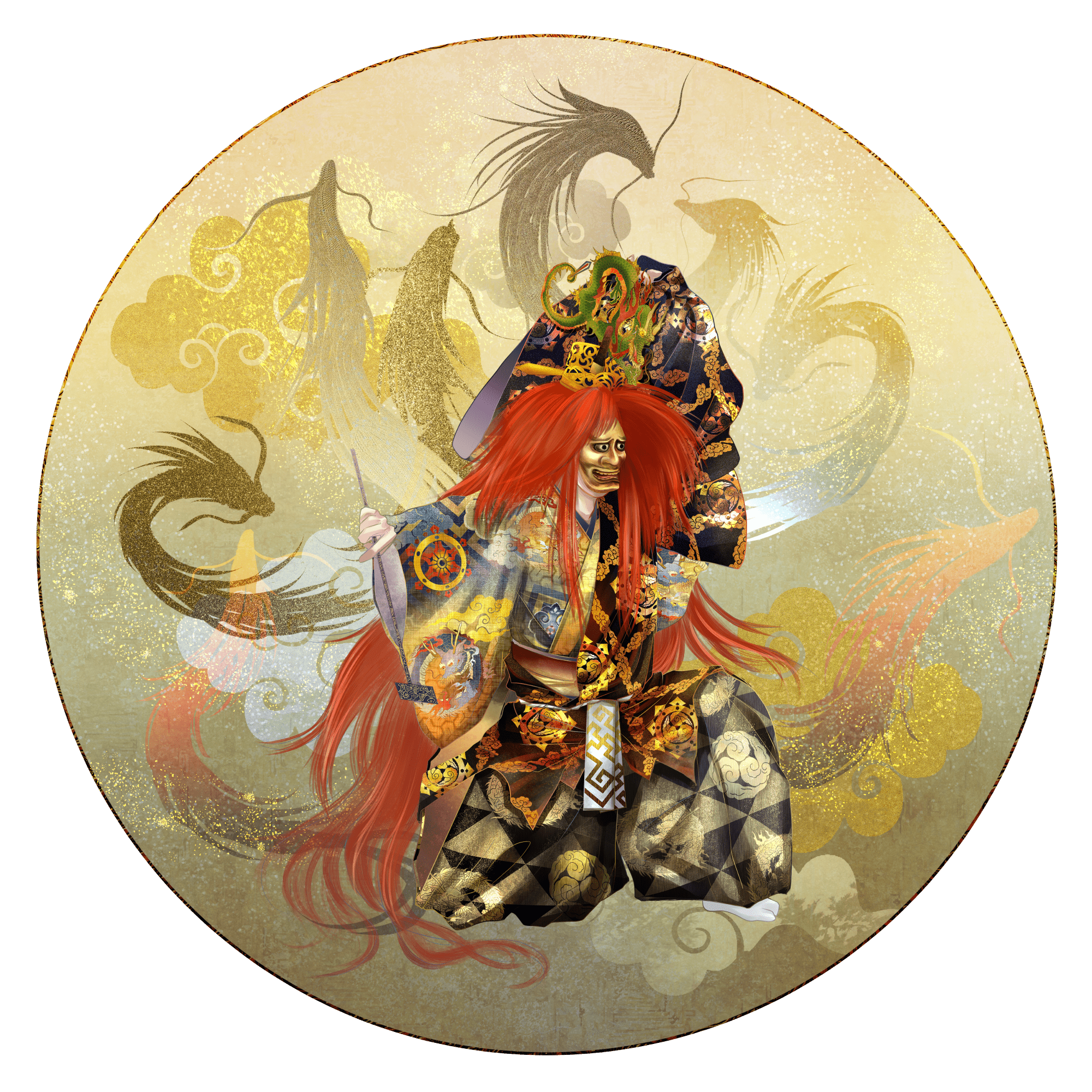

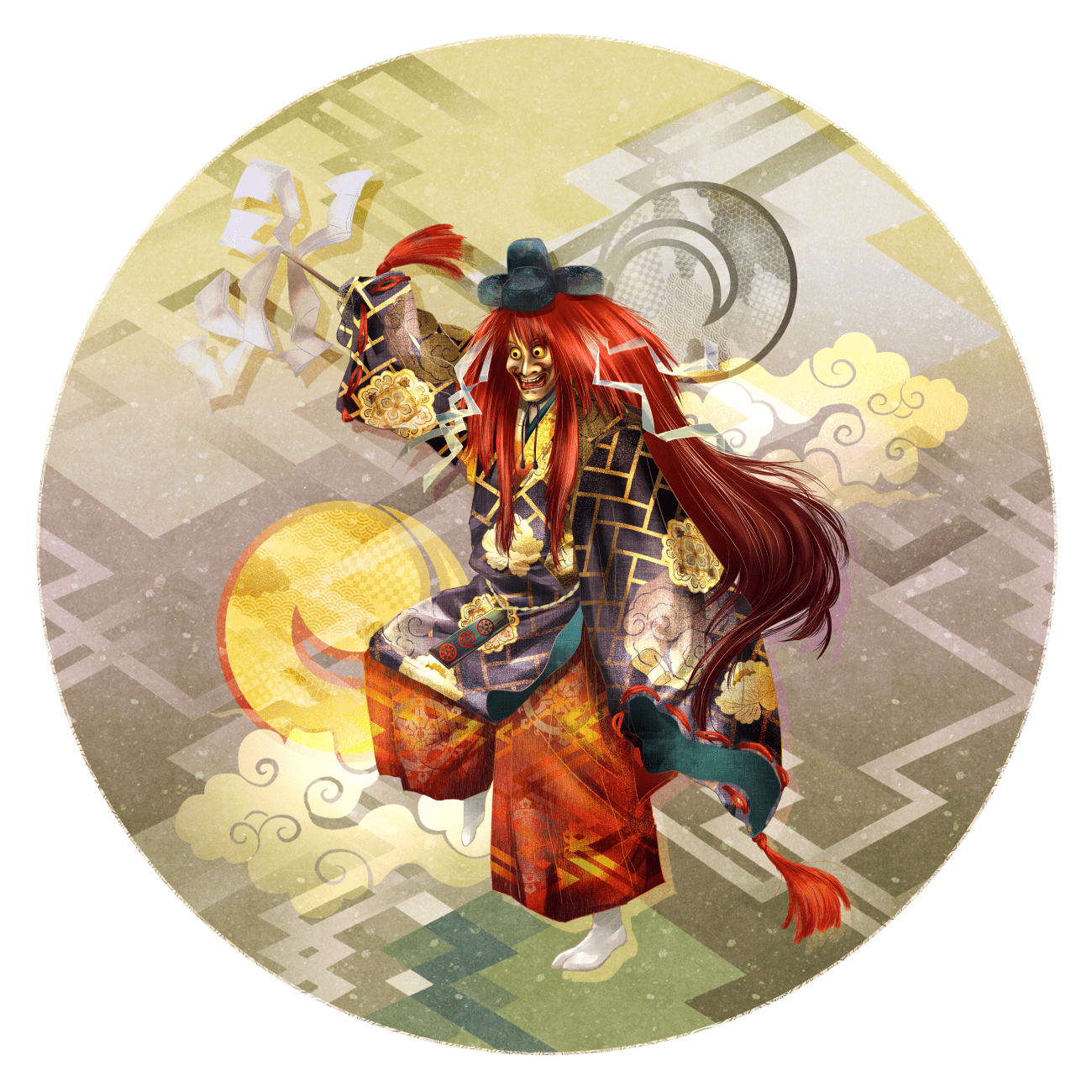

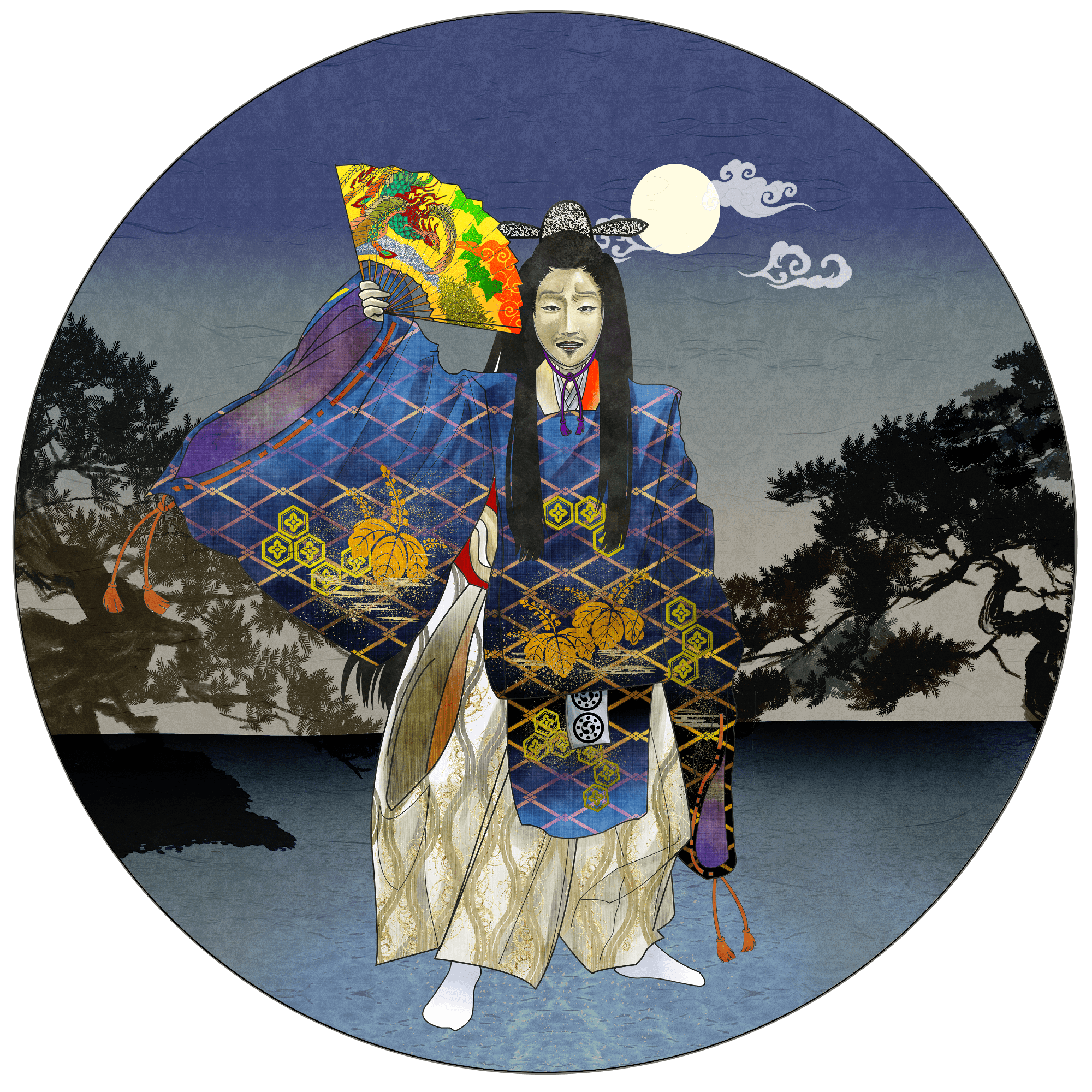

Takasago/Noh Art #003

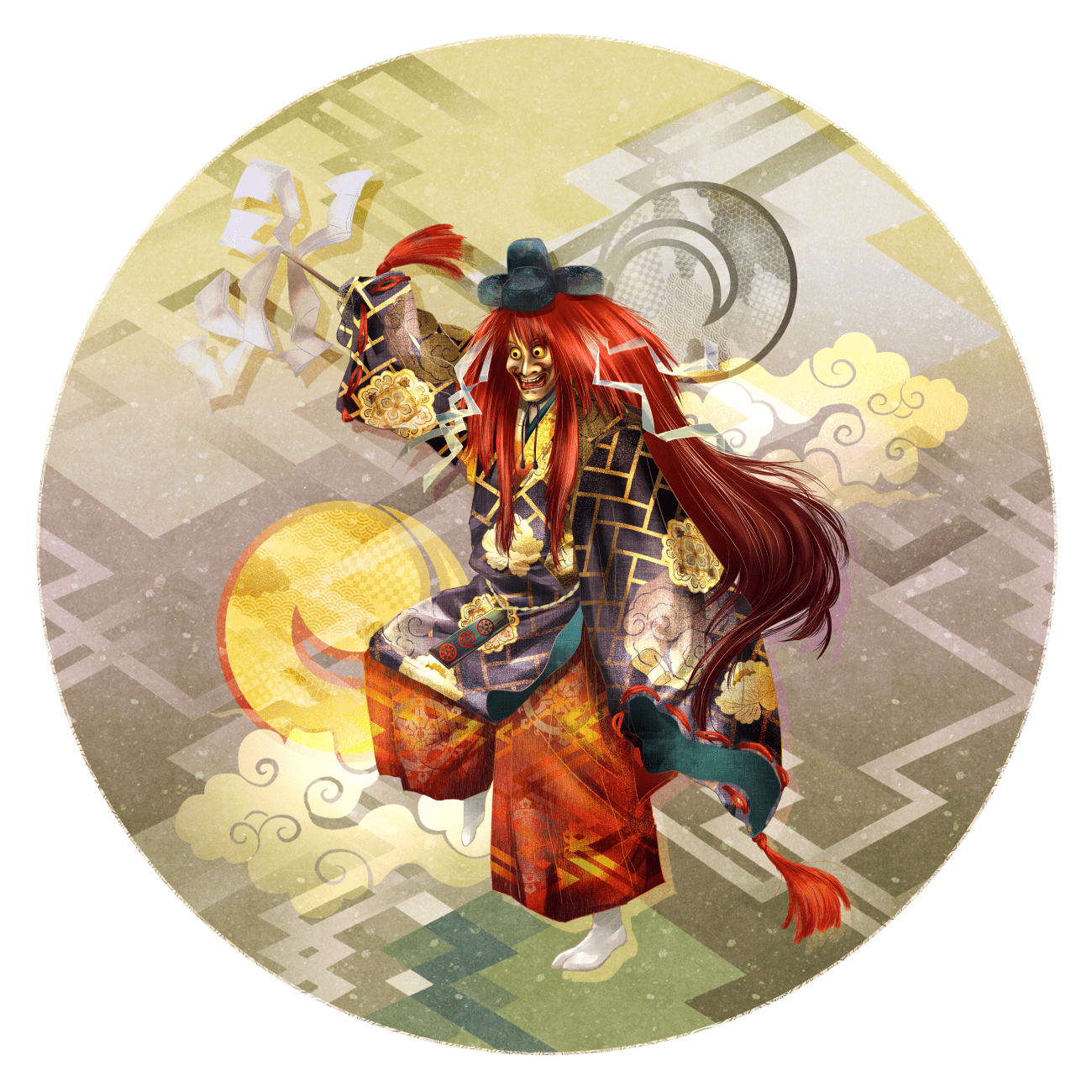

Takasago/Noh Art #003高砂/住吉明神

脇能-wakinoh-

兵庫県の高砂神社に縁があり、

昔から祝言で謡われることの多い能の代表的演目の一つ

「相生の松風颯々の聲ぞ楽しむ」

松を吹く風が音を立てて、神と人々が共に楽しみに浸り真にめでたい様子であった。

有名な相生の松が登場する

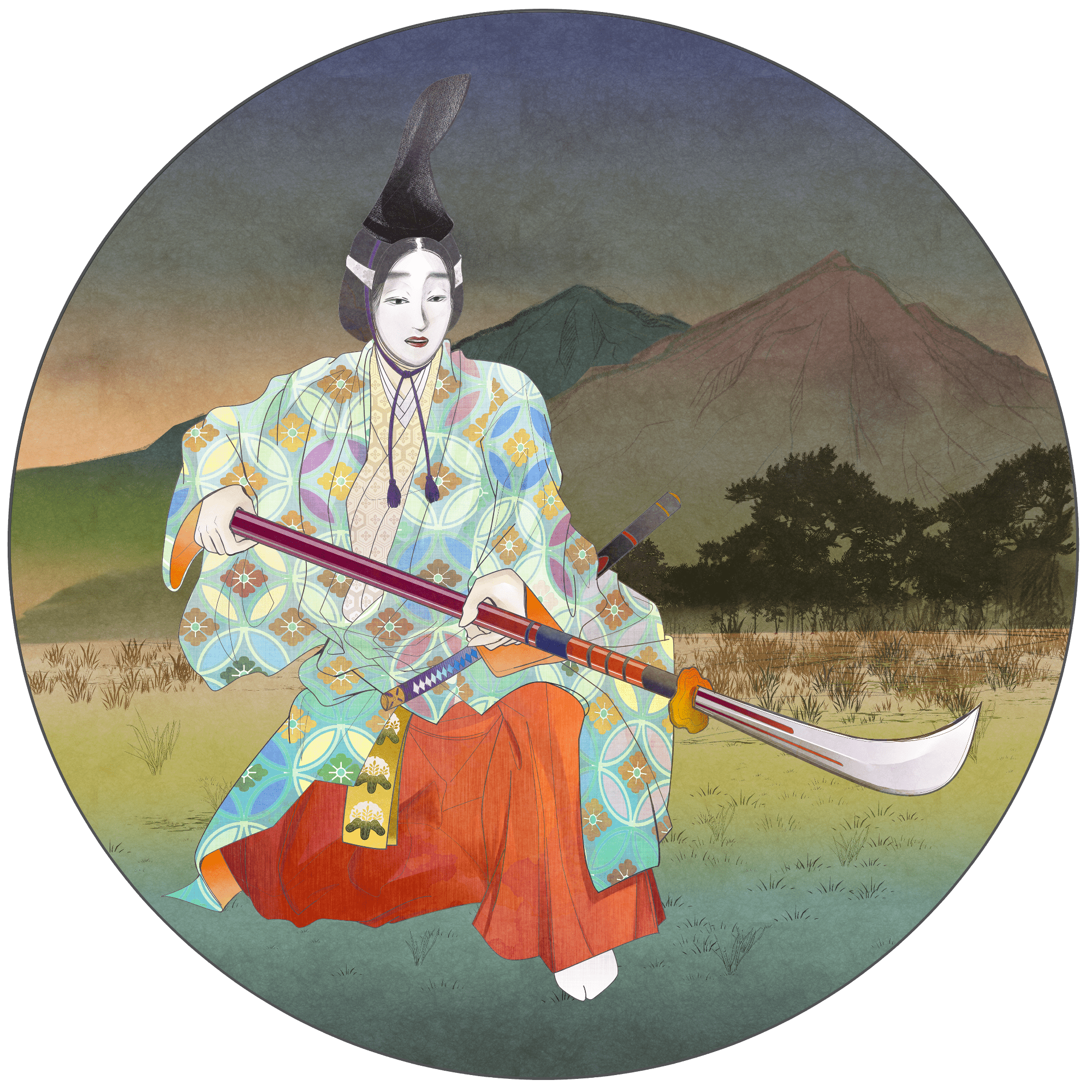

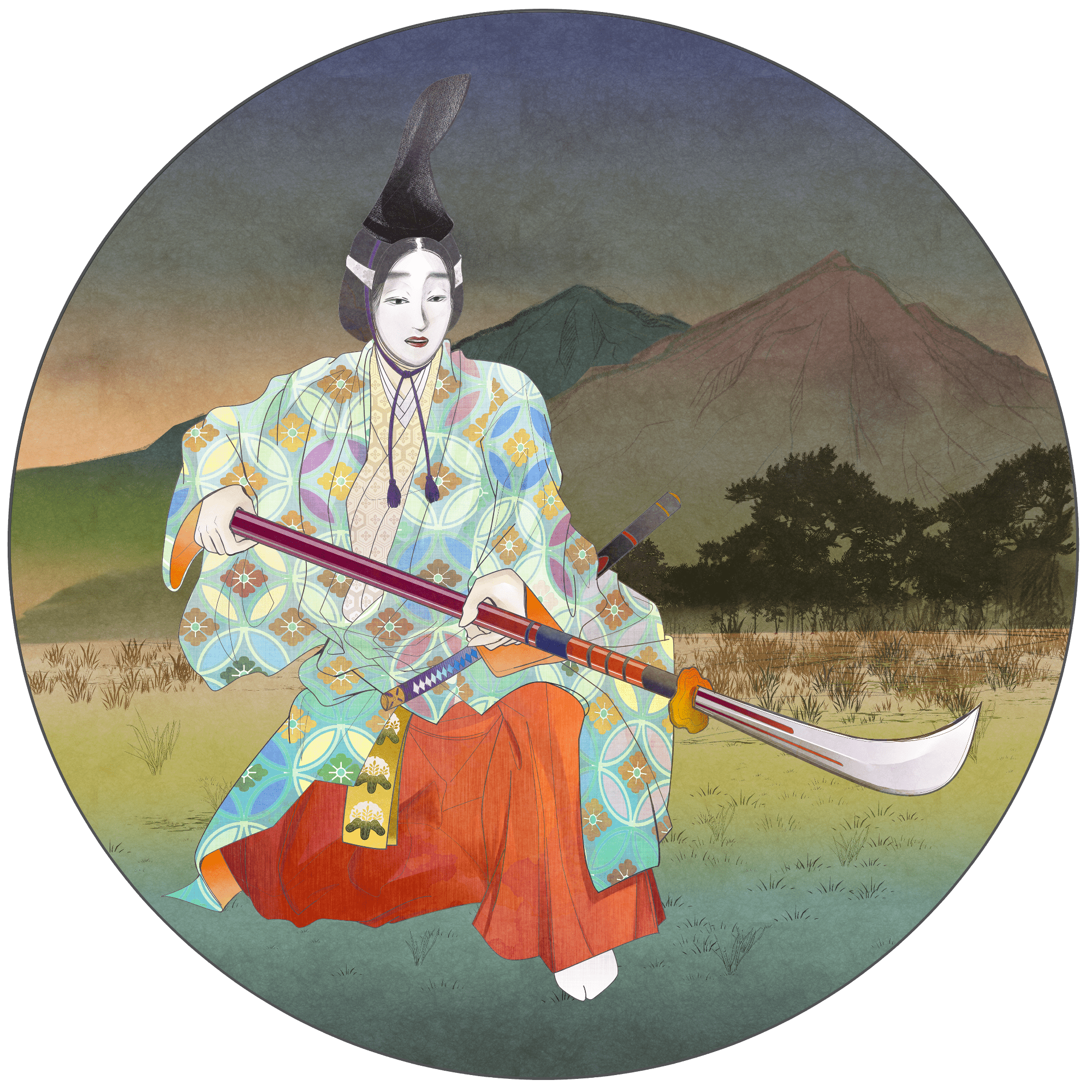

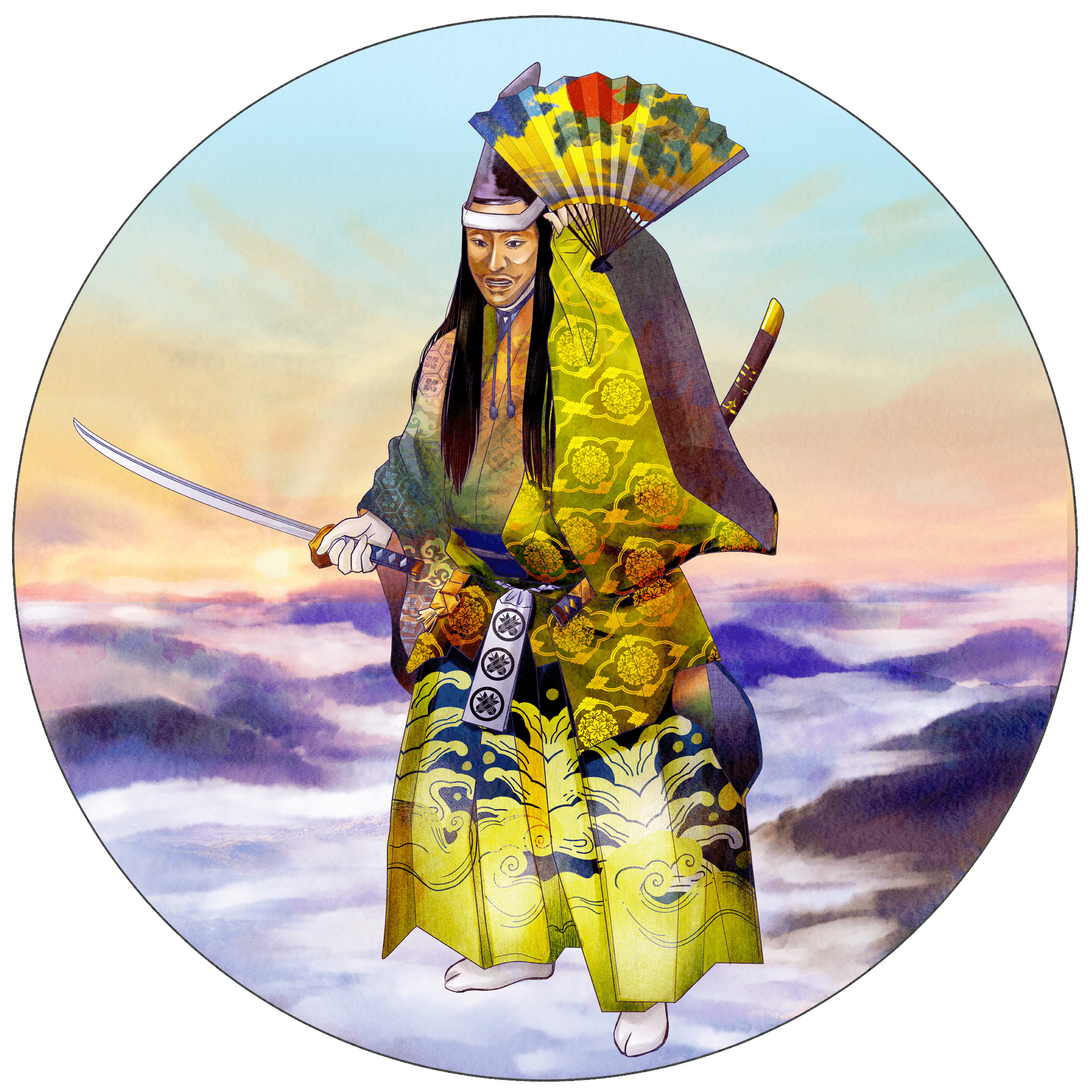

Tomoe/Noh Art #004

Tomoe/Noh Art #004巴

修羅能-shuranoh-

滋賀県粟津が原が舞台の演目で、巴御前と木曽義仲の最期をめぐる物語を描いている。修羅能でも珍しい、女武者が主人公の演目

「嵐も落つるや花乃瀧波 枕をたたんで戦ひければ」

彼女の長刀は嵐に落ちる花吹雪のように敵を薙ぎ払い斃していったと合戦の様子を謡った場面

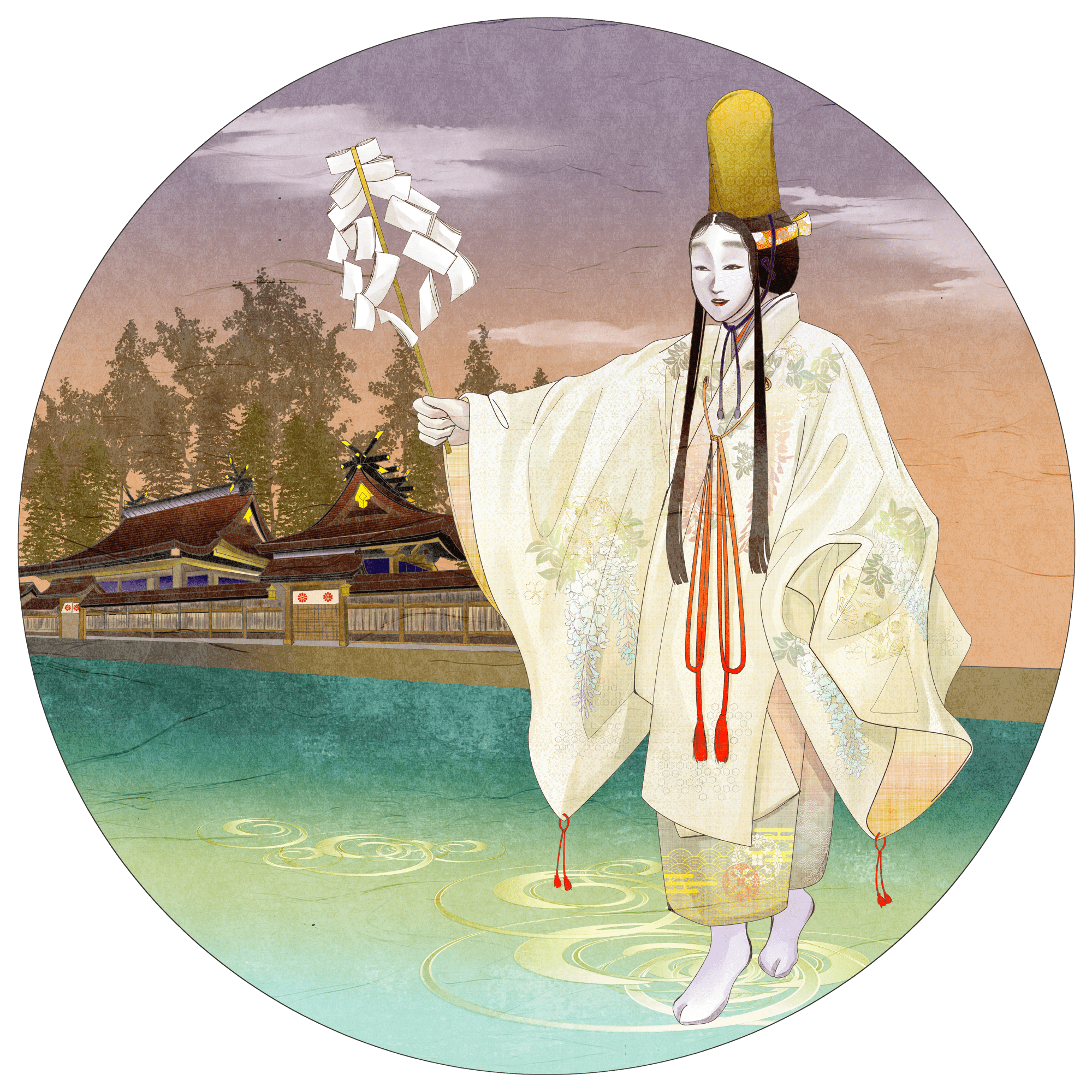

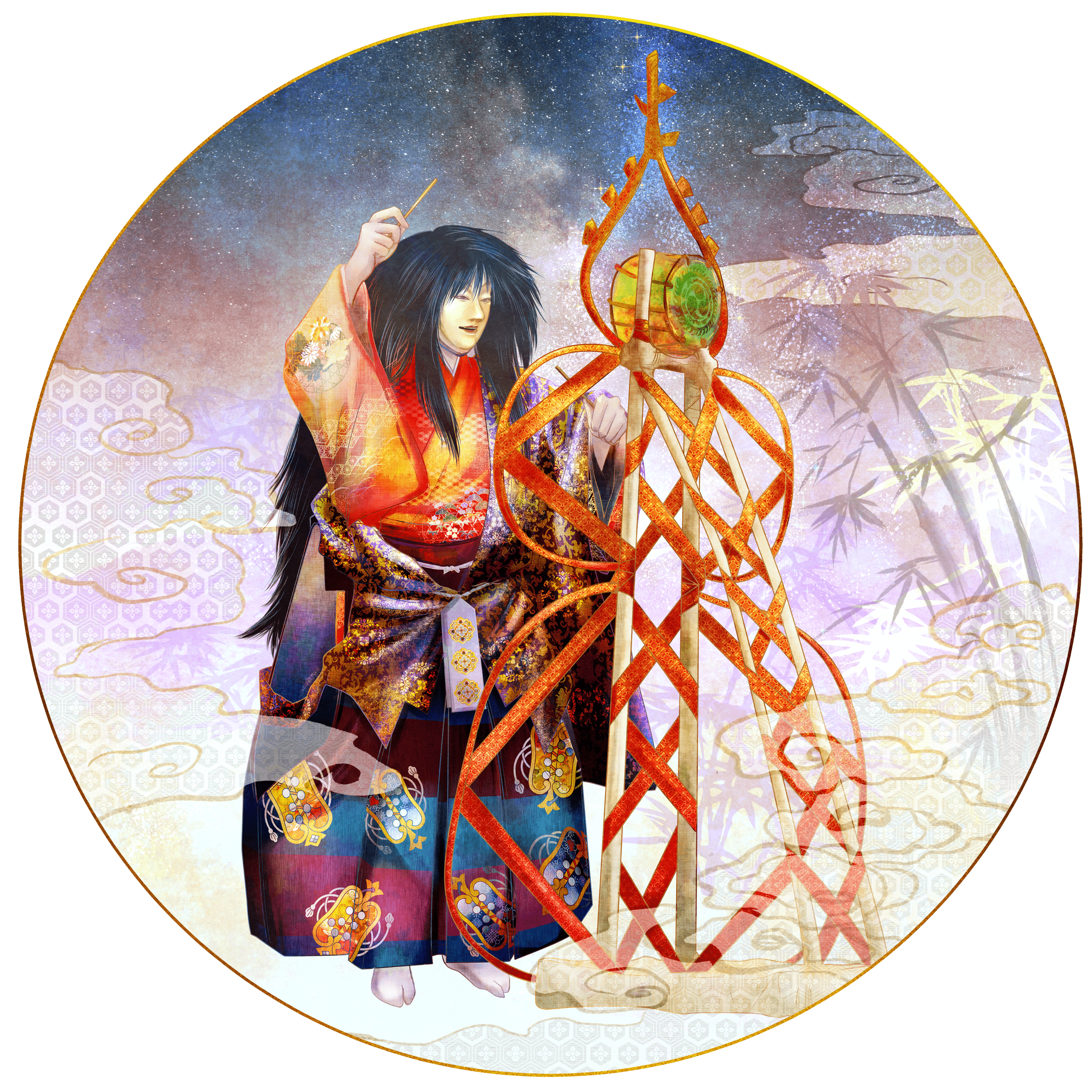

Makiginu/Noh Art #005

Makiginu/Noh Art #005巻絹/熊野本宮の覡(miko)

略脇能-ryakuwakinoh-

和歌山県の熊野本宮が舞台。

「巻絹」とは巻いた絹の反物のことで、昔は質のよいものが献上品とされてきた

「御幣(ごへい)も乱れて空に飛ぶ鳥の翔り翔りて地にまた躍り」

御幣は乱れて、彼女は鳥のように飛び返り、躍り上がって激しく狂い舞う、神懸かりの場面

Chikubushima Benzaiten/

Chikubushima Benzaiten/

Noh Art #006竹生島/弁財天

脇能-wakinoh-

滋賀県の琵琶湖に浮かぶ島、竹生島が舞台の能。弁財天は仏教における守護神で、芸能の神様として有名

「その時虚空に音楽聞こえ花ふり下る春の夜の月にかゝやく乙女の袂」

その時空中に音楽が聞こえ、花が降ってきた。 春の夜の月に輝く天女の舞姿は本当に美しい

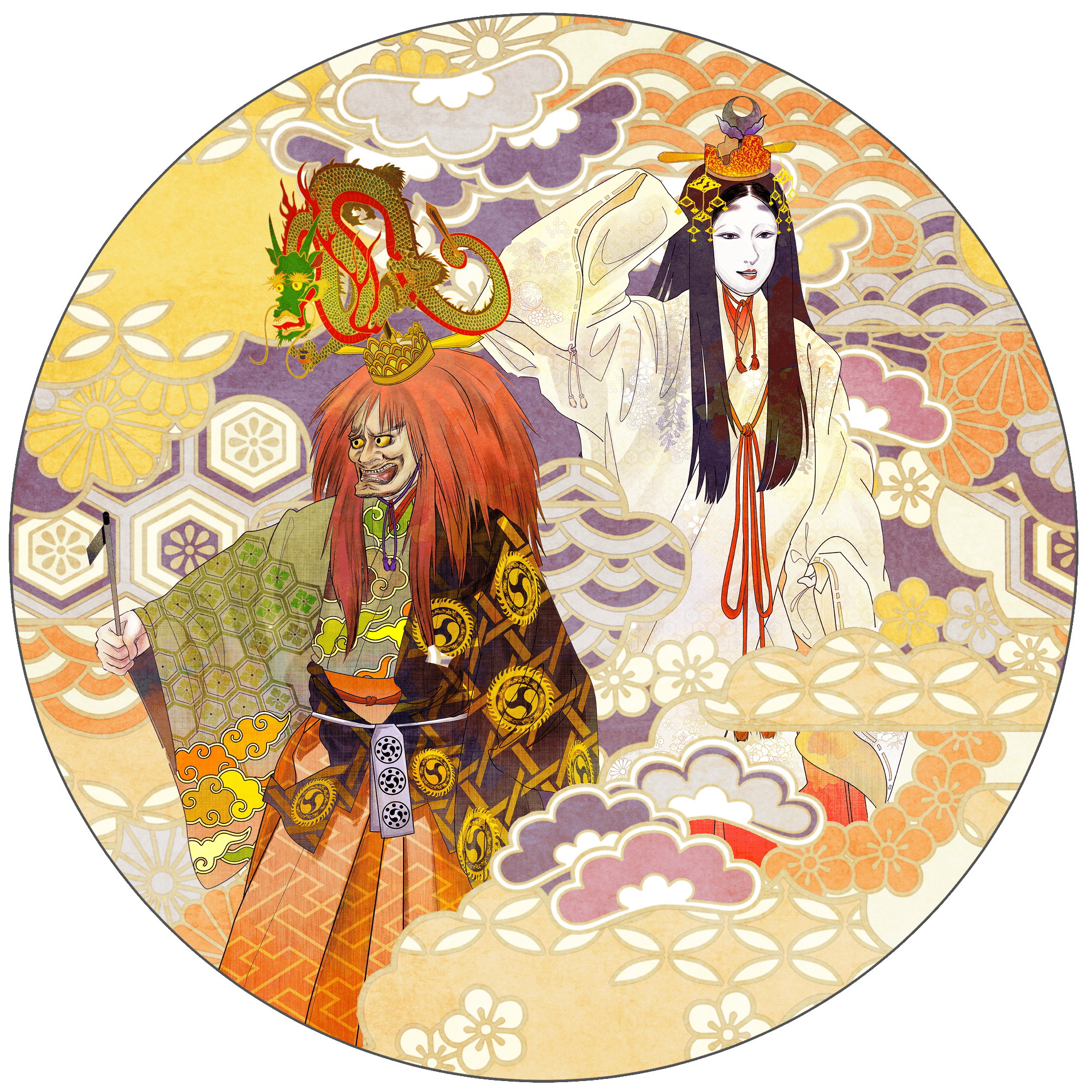

Chikubushima Ryujin/

Chikubushima Ryujin/

Noh Art #007竹生島/琵琶湖の龍神

脇能-wakinoh-

#006と同じ演目で、弁財天の後に登場する龍神。龍は古くより日本国土の守り神として信仰されていた

「波風頻りに鳴動して下界の龍神現れたり」

月が湖上に澄み輝く頃を迎え、湖中より龍神が現れる場面。龍神は金銀珠玉を臣下に捧げ、祝福の姿を表す

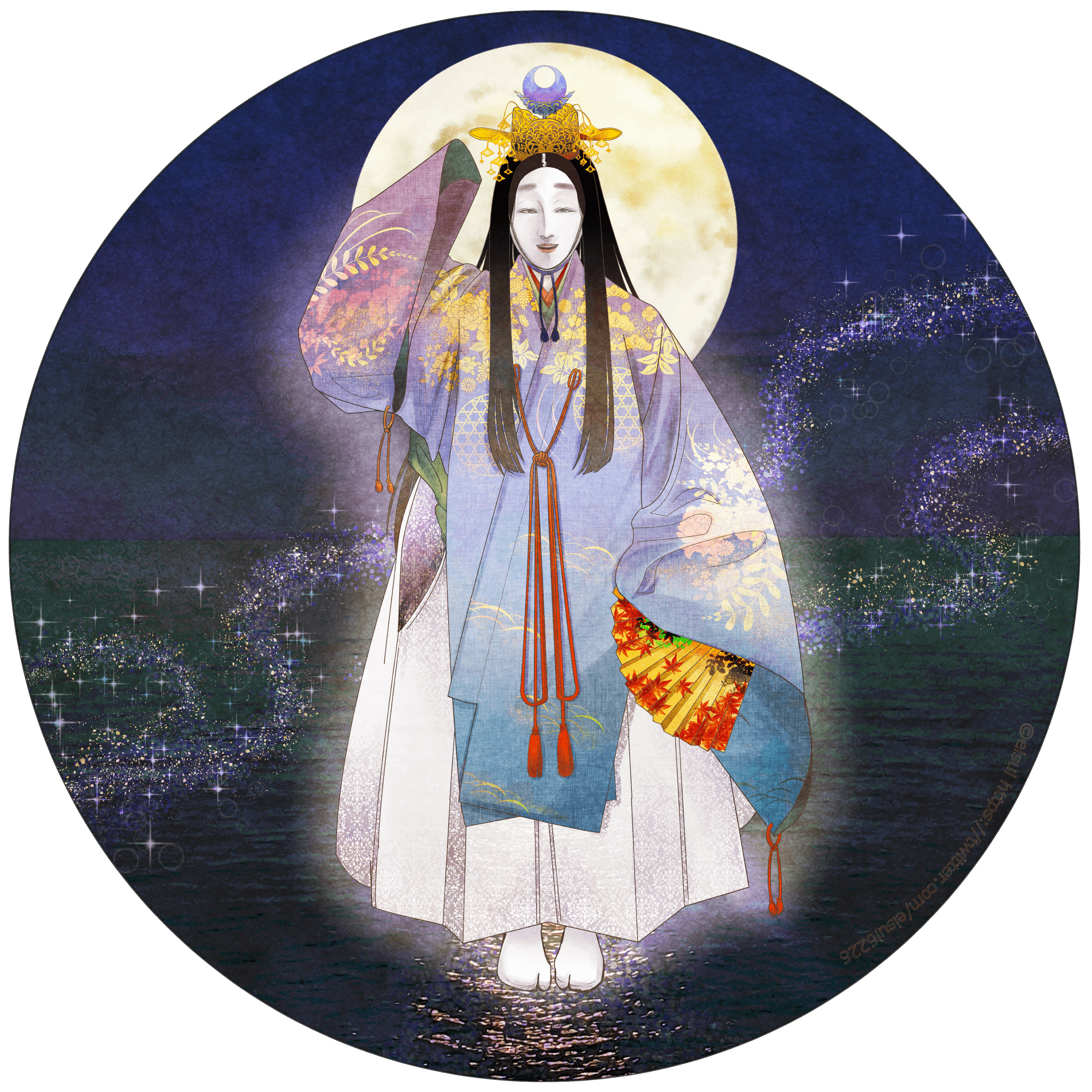

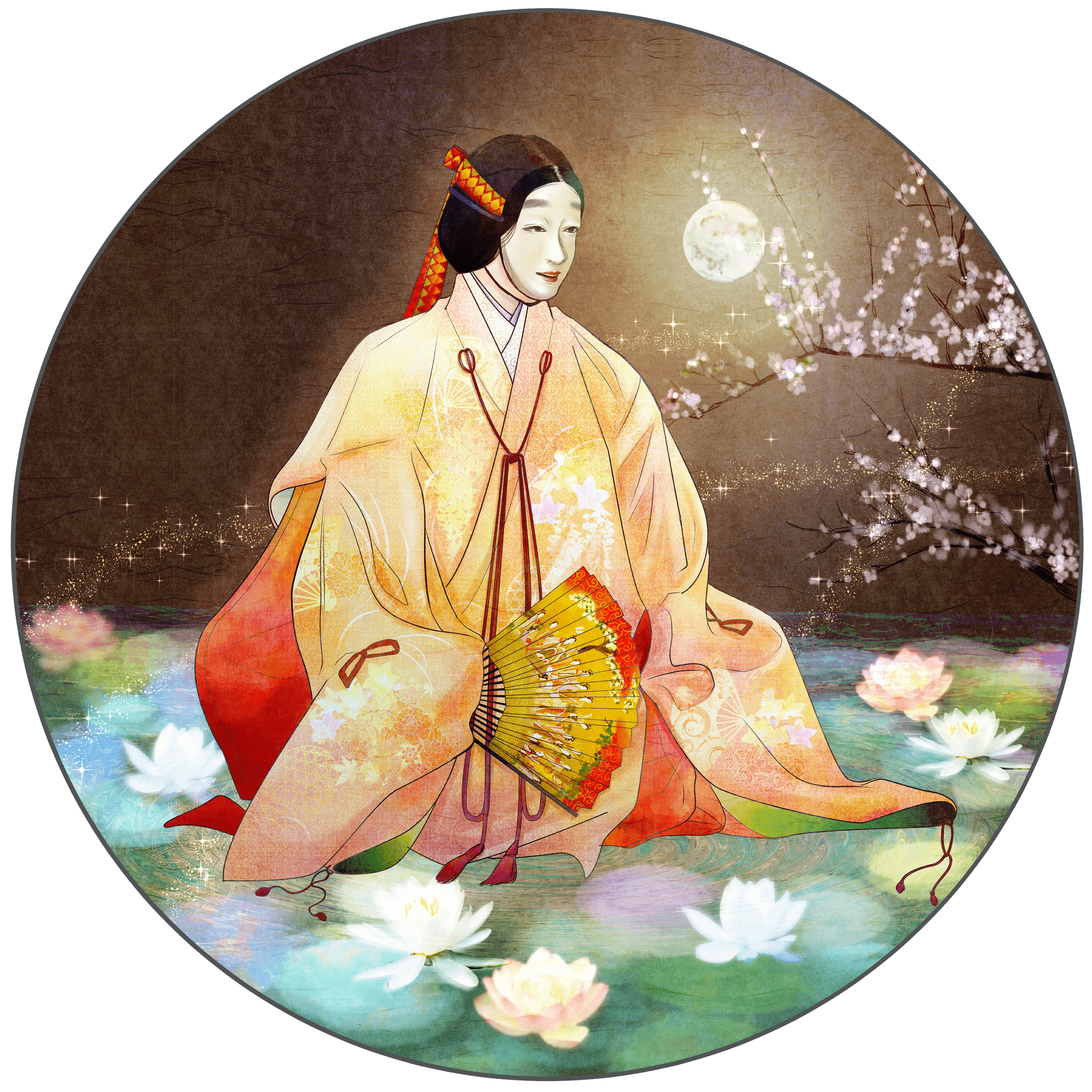

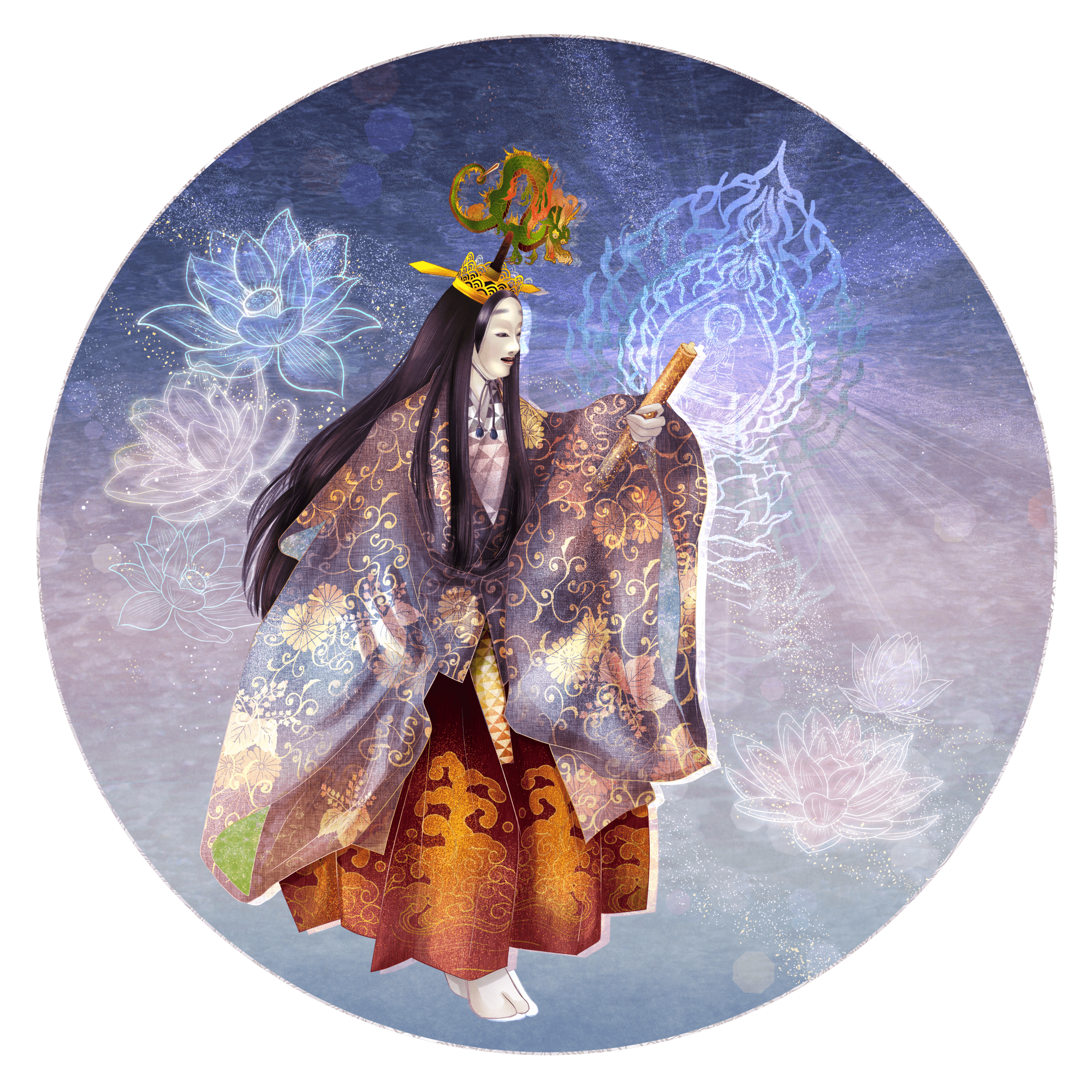

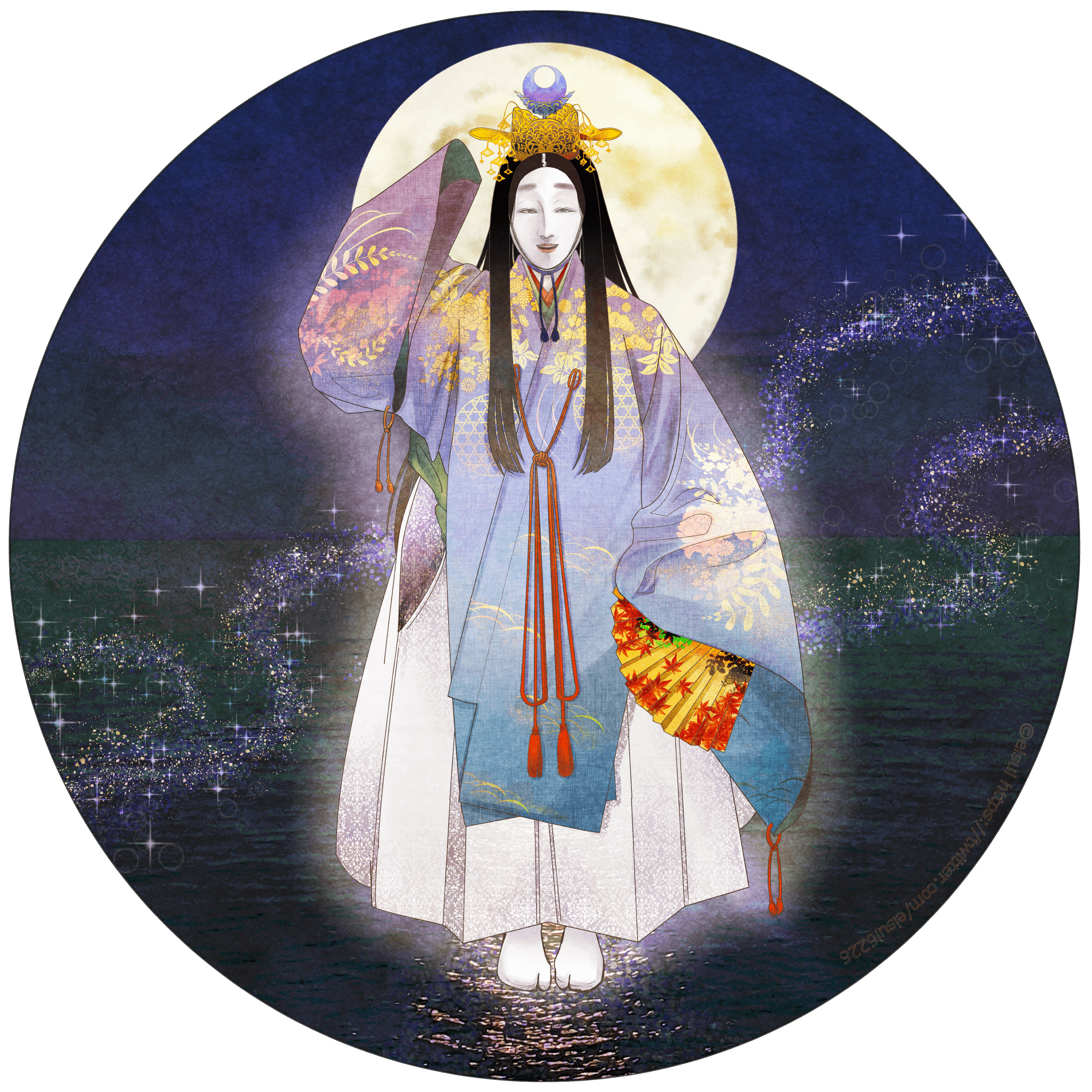

Mekari Ryunyo/Noh Art #008

Mekari Ryunyo/Noh Art #008和布刈/竜女(Ryūnyo)

脇能-wakinoh-

毎年旧暦元日の早朝に行われる、福岡県和布刈神社で行われる神事を基にした能。

登場する竜女は、和布刈神社では瀬織津姫とされている

「異香薫ずる龍女は波をもかざしの袖を返すも立ち舞ふ袂かな」

雅な良い香りが満ちて、龍女は波をも髪の簪の花にして、袖を翻して舞うのである

月光の中に竜女が現れる場面

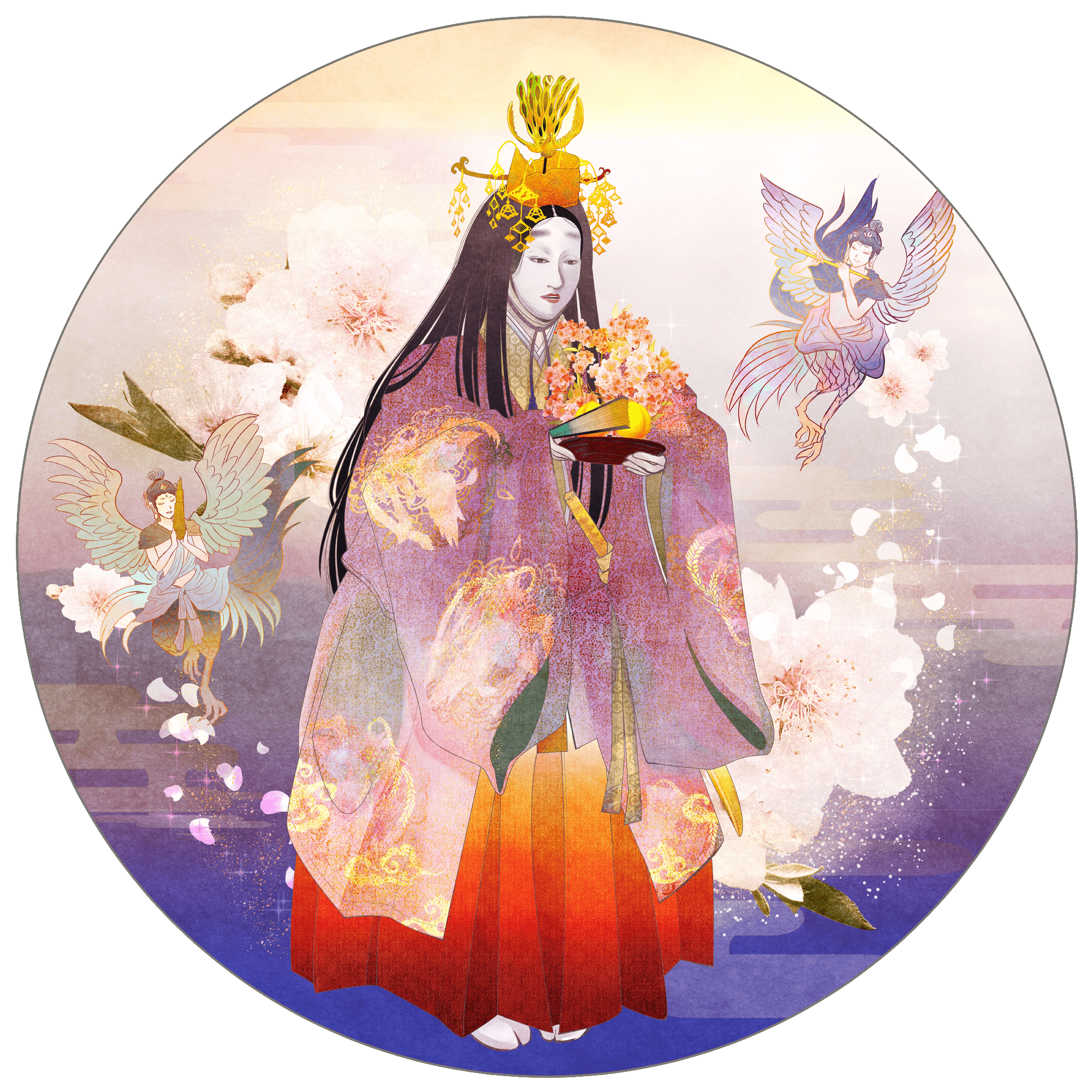

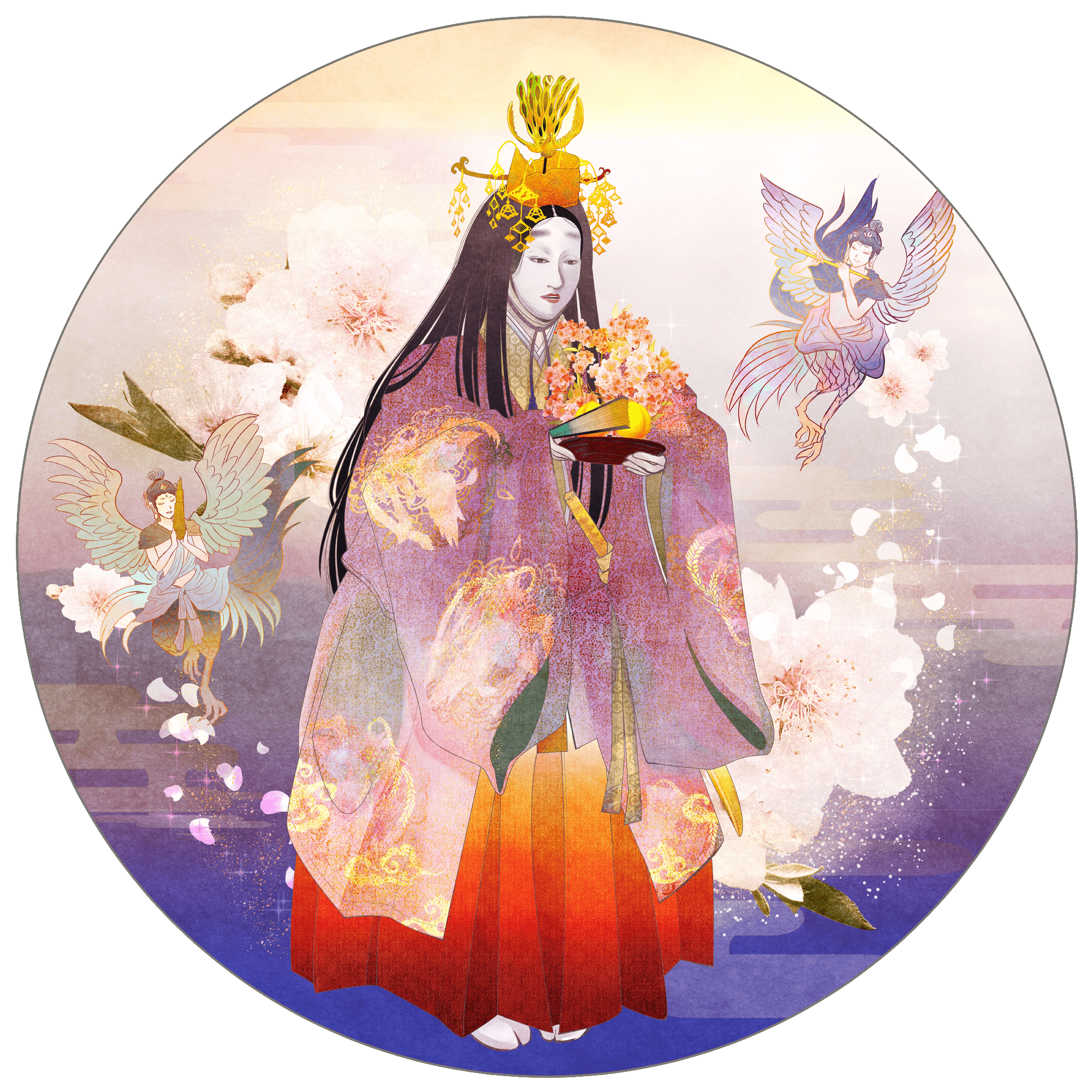

Seiohbo/

Seiohbo/

Noh Art #010西王母

脇能-wakinoh-

古代中国の西王母伝説が基になっている演目

西王母は中国で信仰された仙女

三千年に一度実るという桃の木を持っており、その実は不老長寿の妙薬だという言い伝えがあるとされている

「君に捧ぐる桃實の花のさかづき 取りあへず」 王に桃の実を捧げる場面で、花を浮かべた盃で酒宴が始まる様子

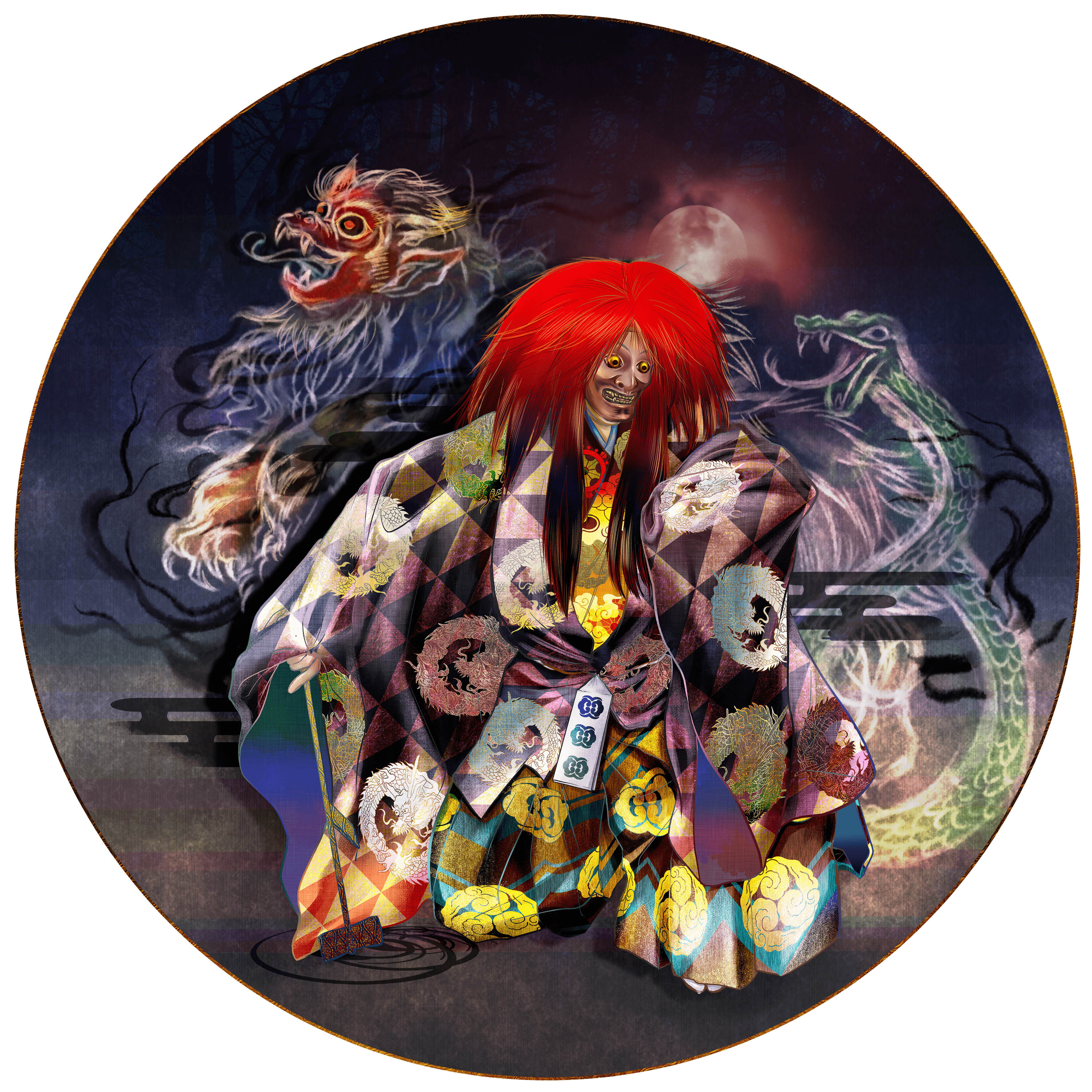

Doujyouji jyatai/

Doujyouji jyatai/

Noh Art #011道成寺/蛇体(毒蛇)

雑能-zatsunoh-

和歌山の安珍清姫伝説を基にした演目

後ろの大きな鐘の中にシテが入り、白拍子から蛇体の姿へと一人で装束を替えるところが見どころの一つ

能演者の中でも大変重い曲とされる

「祈り祈られかっぱとまろぶが又起き上がって忽ちに。鐘に向ってつく息は猛火となって 其身を焼く」 僧達の祈祷で倒れ伏した毒蛇が、もう一度吹いた吐息で身を焼かれる場面

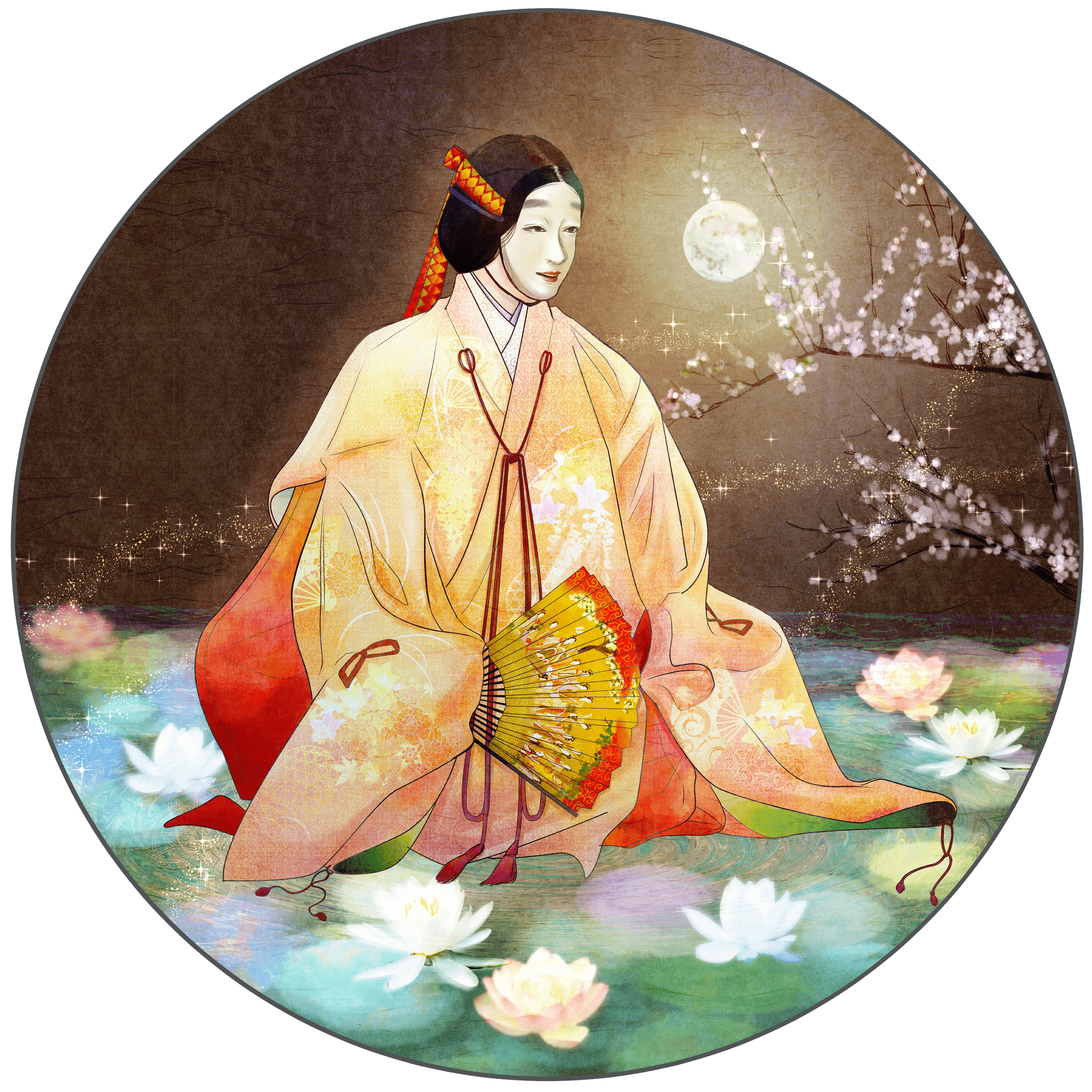

Touboku Izumi Shikibu/

Touboku Izumi Shikibu/

Noh Art #013東北/和泉式部の霊

鬘物-kazuramono-

和泉式部は平安時代中期に紫式部などと共に女流作家として活躍した人物

恋多き女性として名高く、和歌も恋を詠った作品が多い。 舞台の東北院は京都に現在も残っている

「春の夜の闇はあやなし梅の花 色こそ見えね香やはかくるゝ香やは隠るゝ香やはかくるゝ」春の闇夜には暗くて梅の花も見えないが、その香りだけは漂ってくると謡った場面

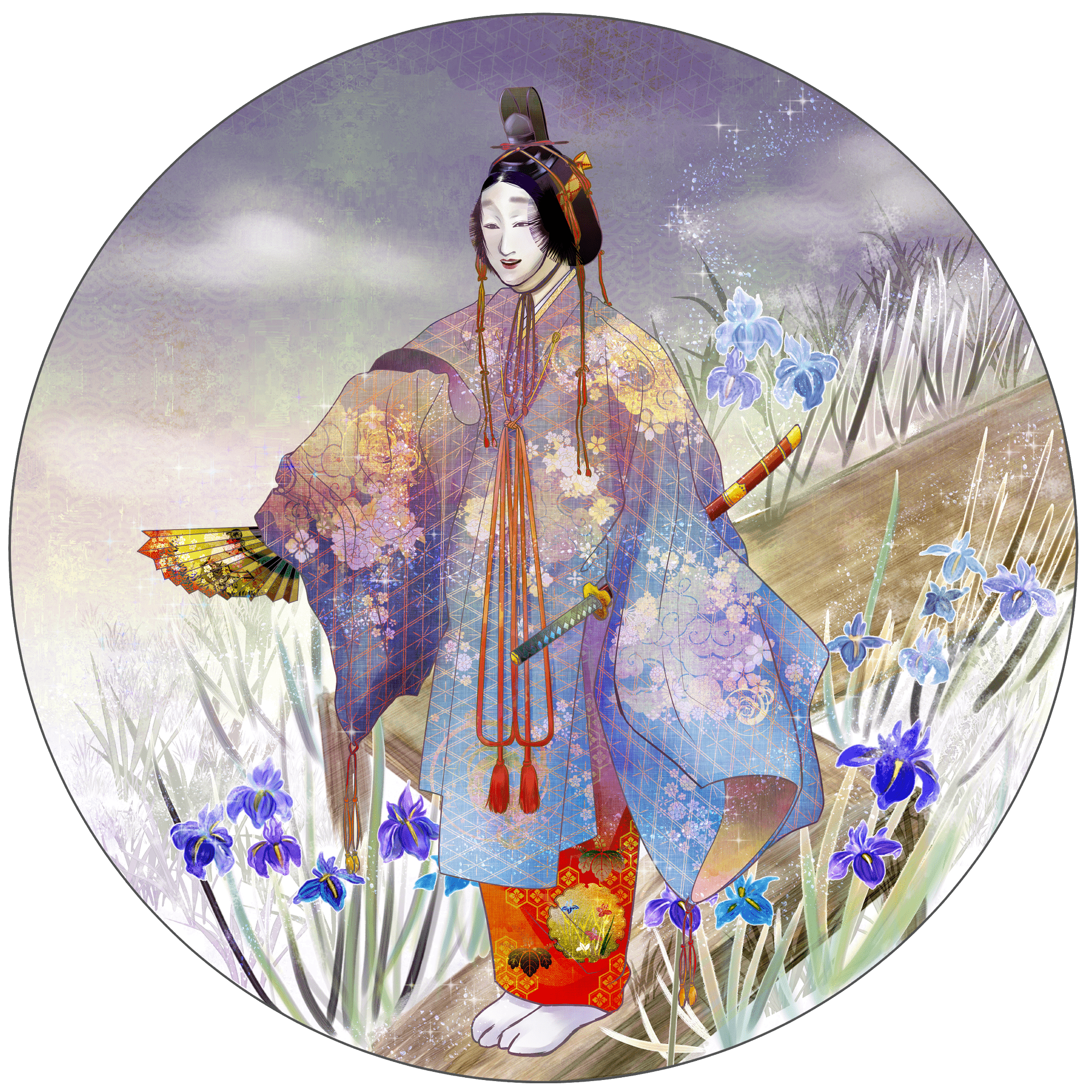

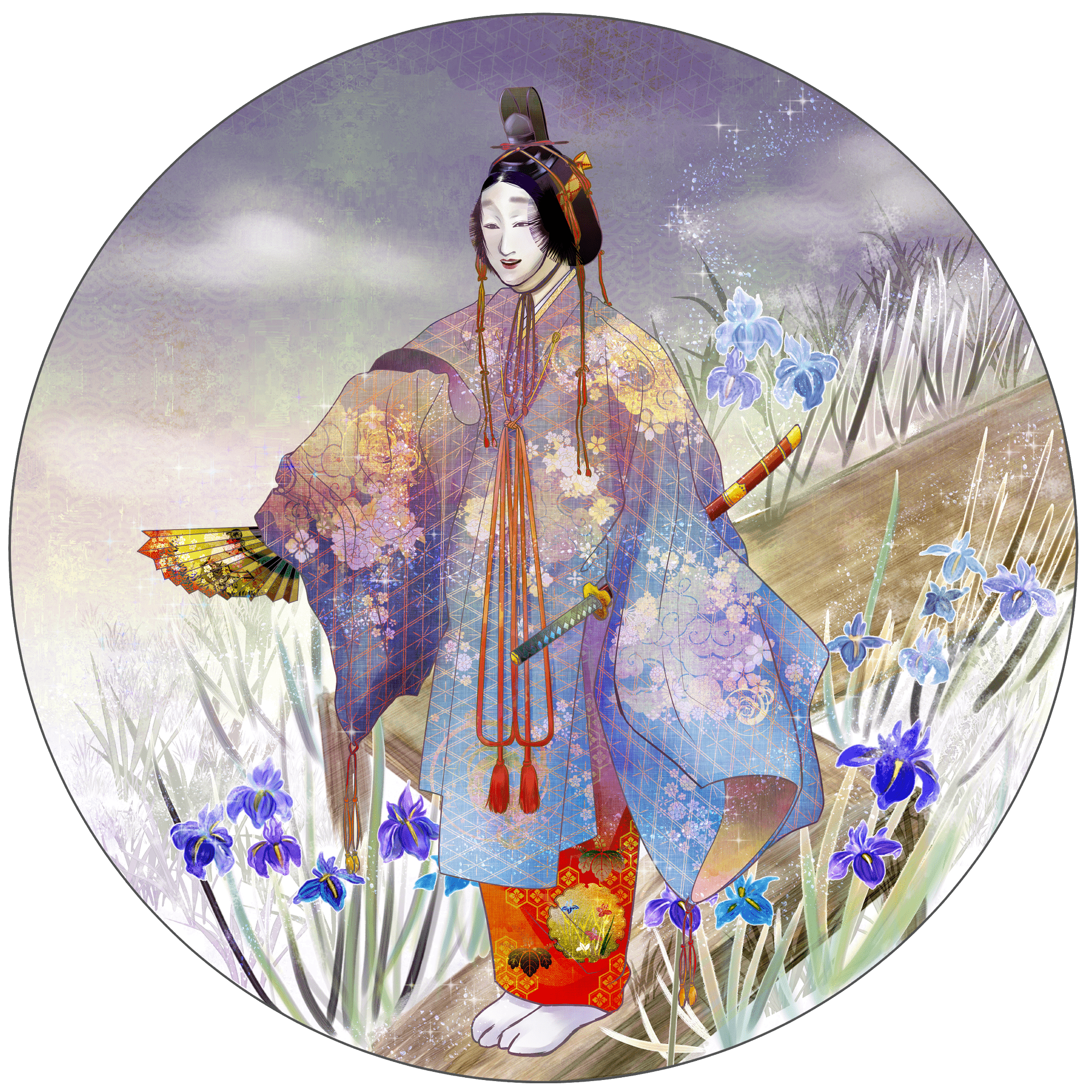

Kakitsubata(rabbitear iris)/

Kakitsubata(rabbitear iris)/

Noh Art #014杜若/杜若の精

鬘物-kazuramono-

平安時代の伊勢物語が基になった能。

物語の舞台は現在の愛知県知立市、三河の八橋。ここで在原業平が杜若の和歌を詠んだことが有名である

「三河の國に着きしかば ここぞ名にある八橋の澤邉に匂ふ杜若 花紫のゆかりならば妻しあるやと思ひぞ出づる都人」

遥々旅を続ける中三河の国に着き、八橋で沢辺に咲き匂う杜若を見て、都の妻を思い出すと謡う場面

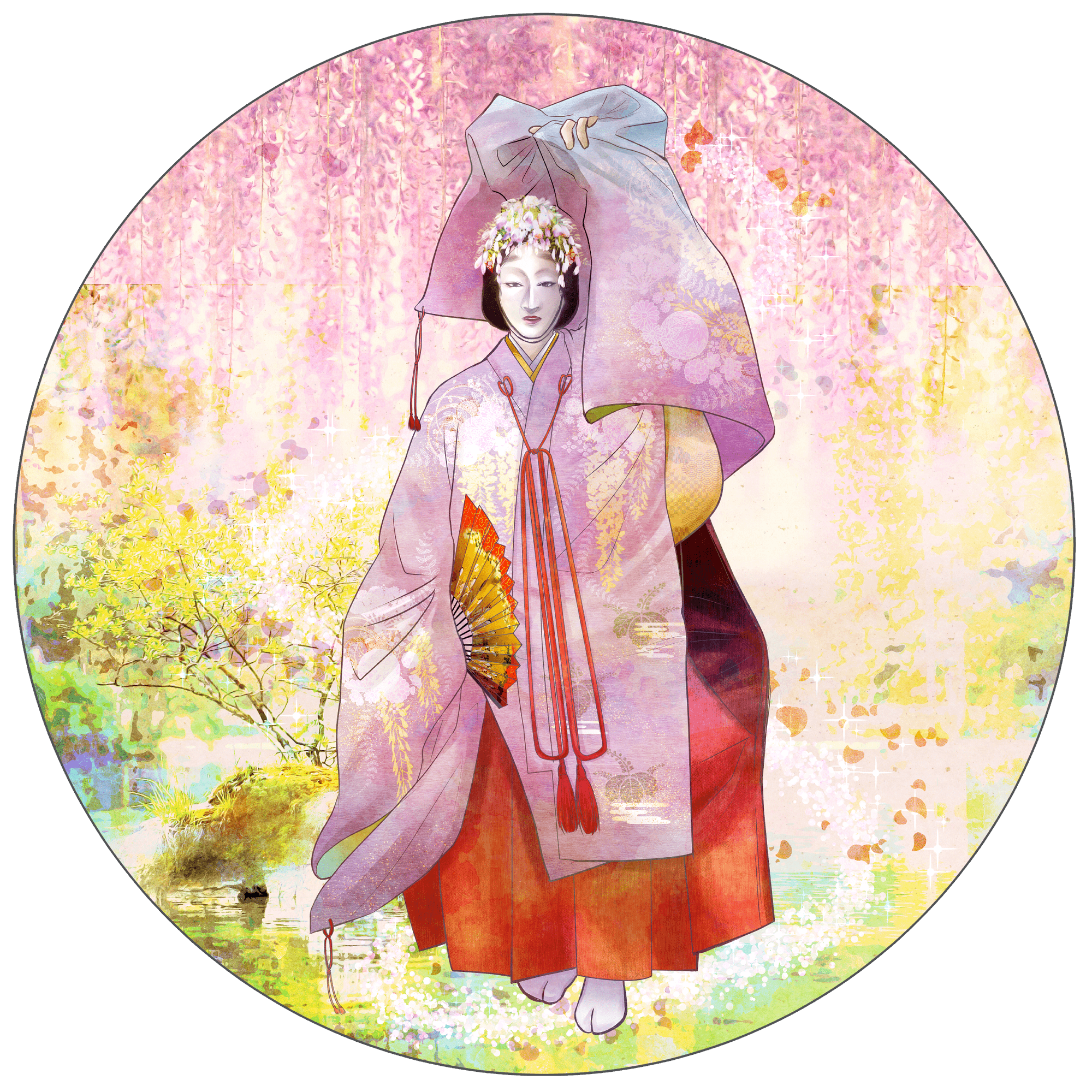

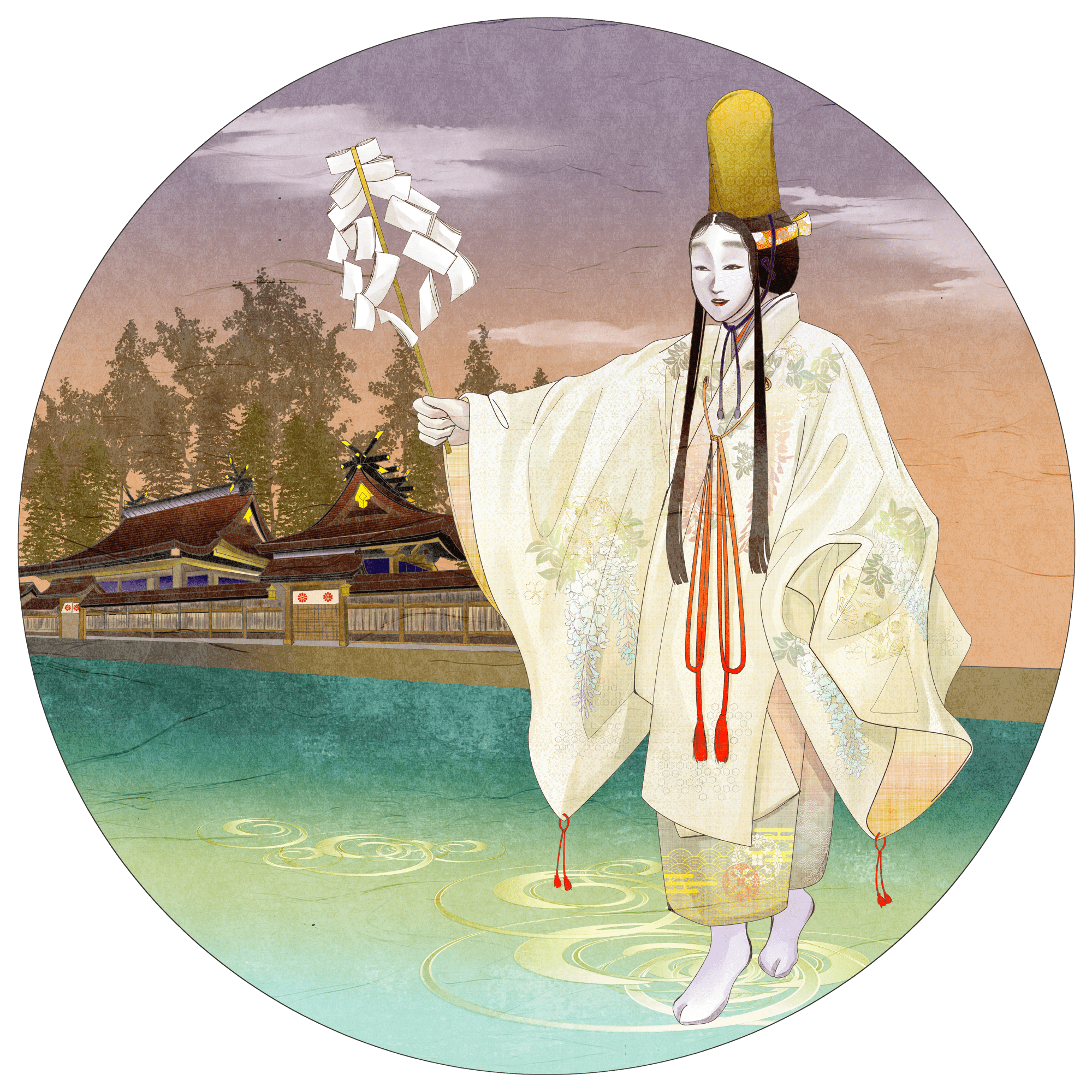

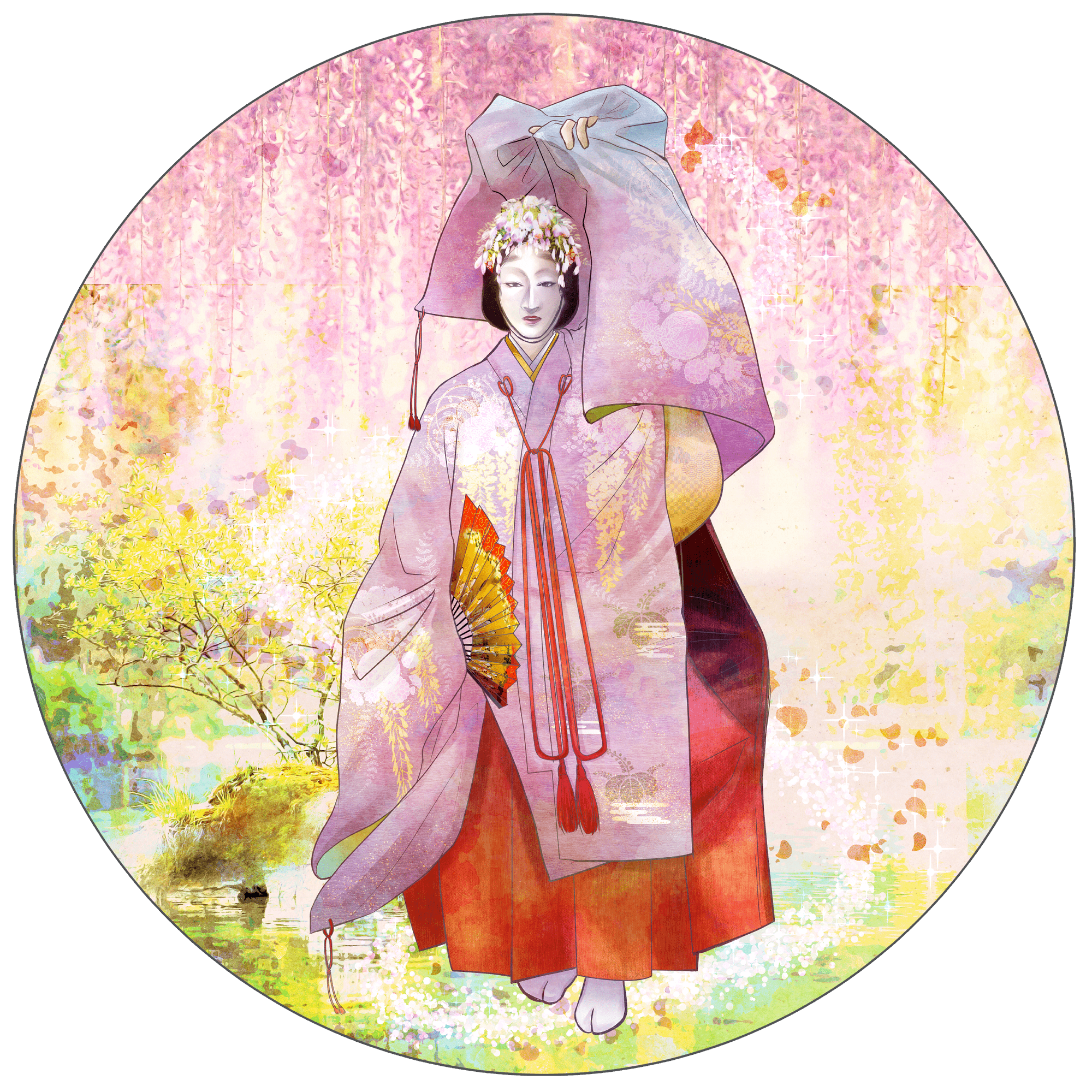

Huji(Wisteria)/Noh Art #015

Huji(Wisteria)/Noh Art #015藤/藤の精

鬘物-kazuramono-

多祜の浦は富山県氷見市の南にあった湖岸で、藤の名所として知られていた

この能に縁のある神社で、田子浦藤波神社という神社がある

「かかれる松にうす花の色紫の雲の羽袖をかへす舞姫 歌へや唄へ折る柳落つる梅あるひは花の」

咲いた藤の花は佐保姫(春の女神)の鬘のように緑の松に掛かっている。 それは紫の羽袖を翻して舞う舞姫の美しさである、と藤の花の美しさを謡った場面

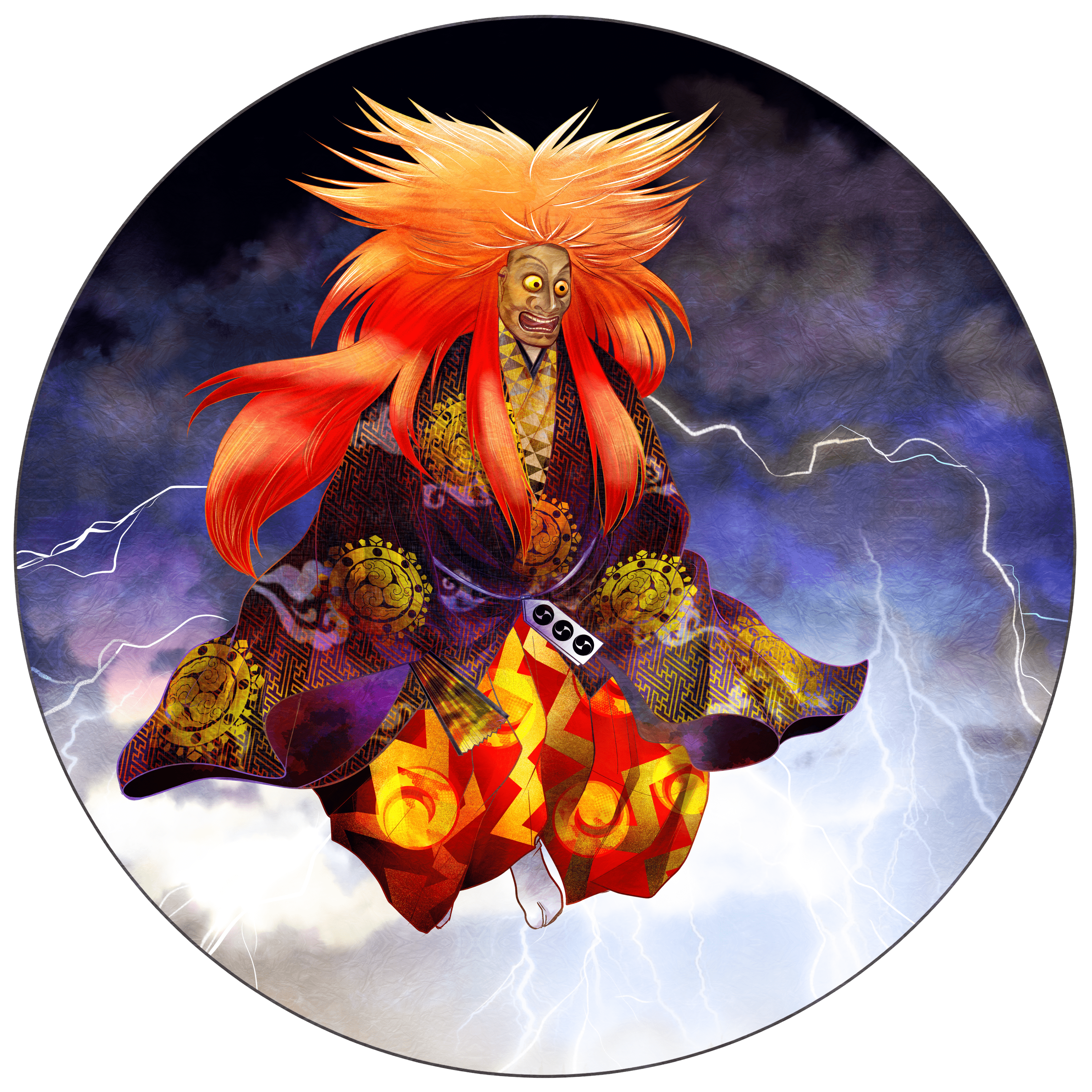

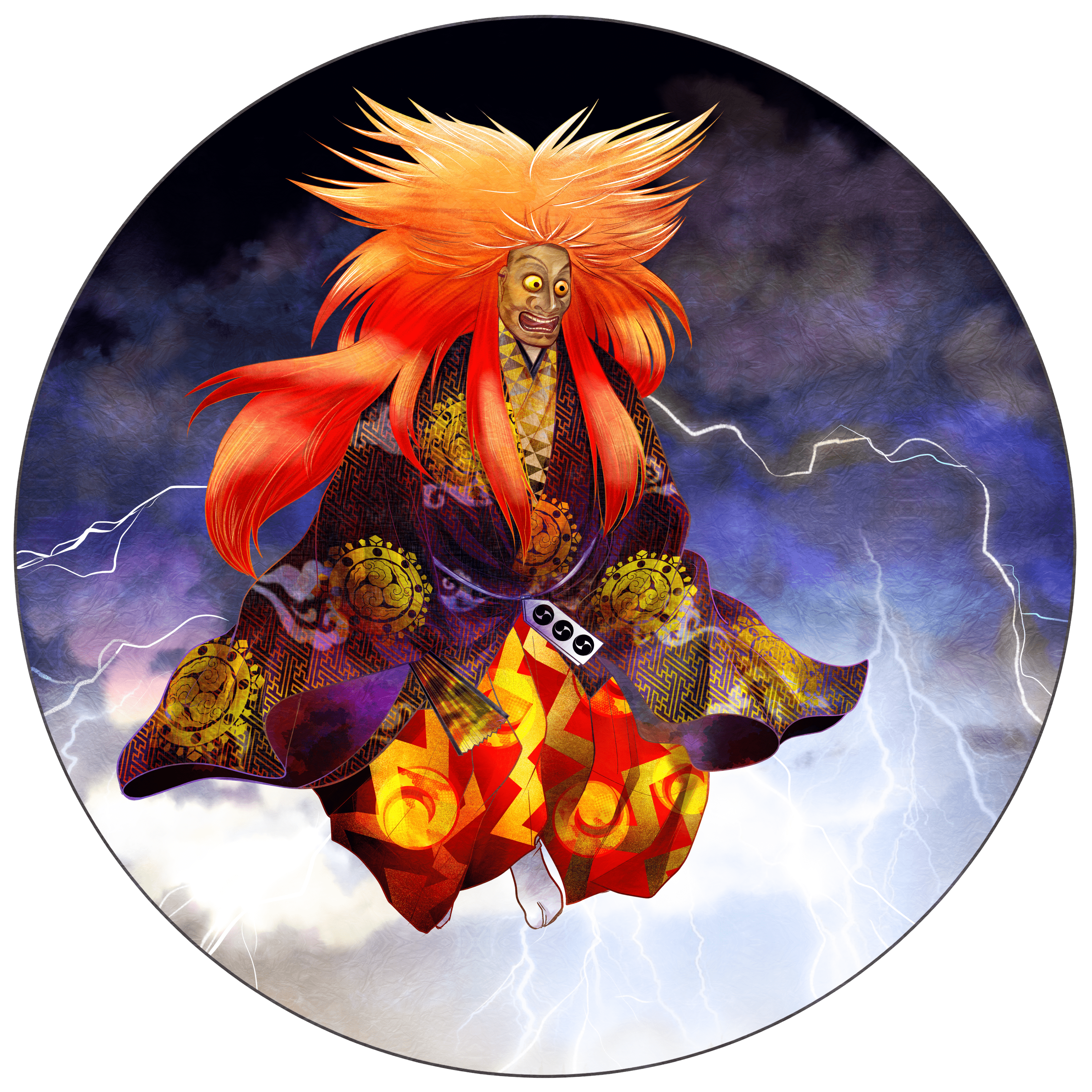

Raiden Sugawarano Michizane/

Raiden Sugawarano Michizane/

Noh Art #016雷電/雷神・菅丞相の怨霊

尾能-kirinoh-

菅丞相とは京都の北野天満宮に祀られている菅原道真公の異称

大宰府に左遷され憤死し、死後雷となって内裏に祟ったという話が基とされている「嬉しや生ての怨み 死しての悦び是迄なりや是までとて黒雲に打のりて虚空にあがらせ給ひけり」

有難い仏法の徳を受け、天満天神の神号を授けられ生前の怨みも晴れたと言い遺し、黒雲に乗り天高くへ去る場面

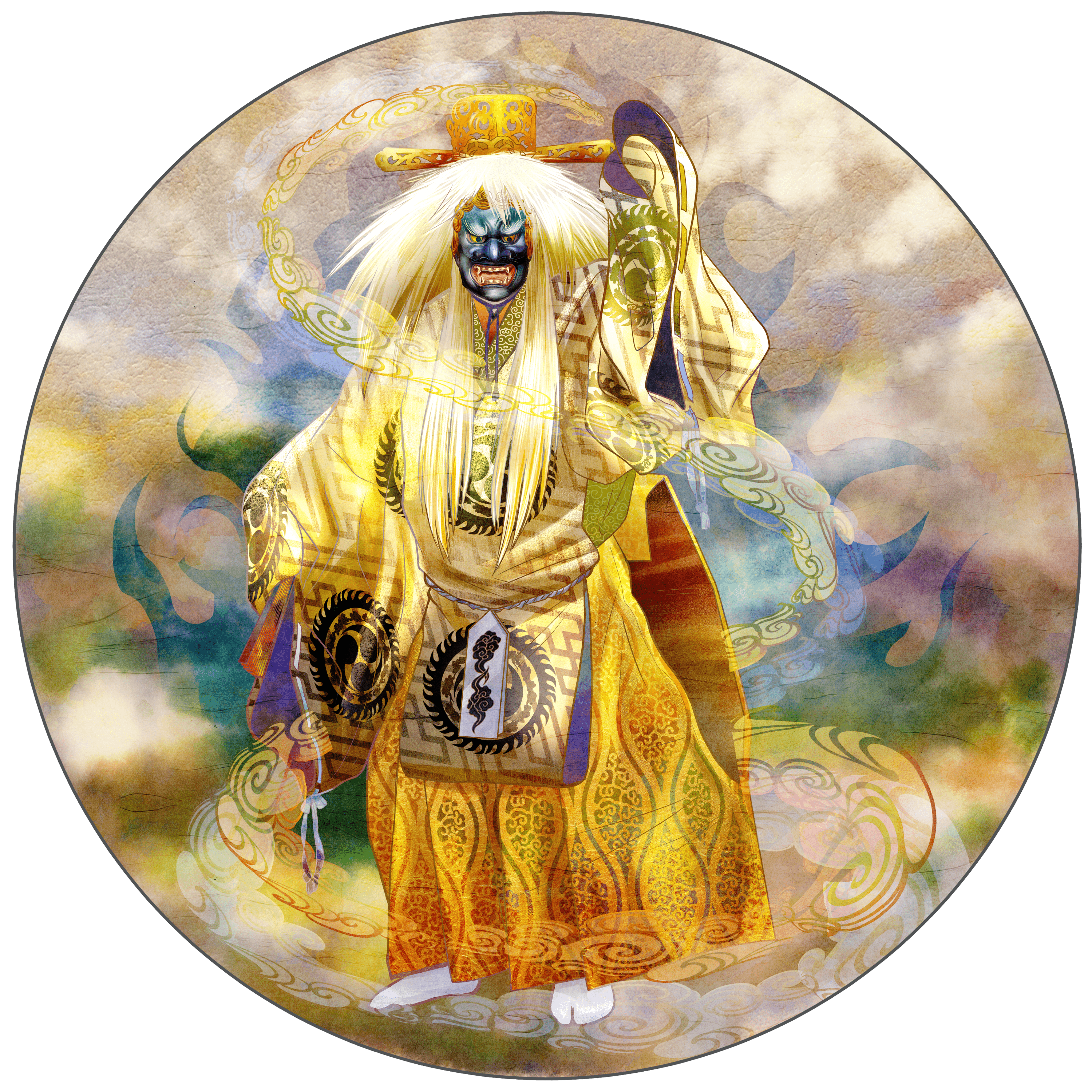

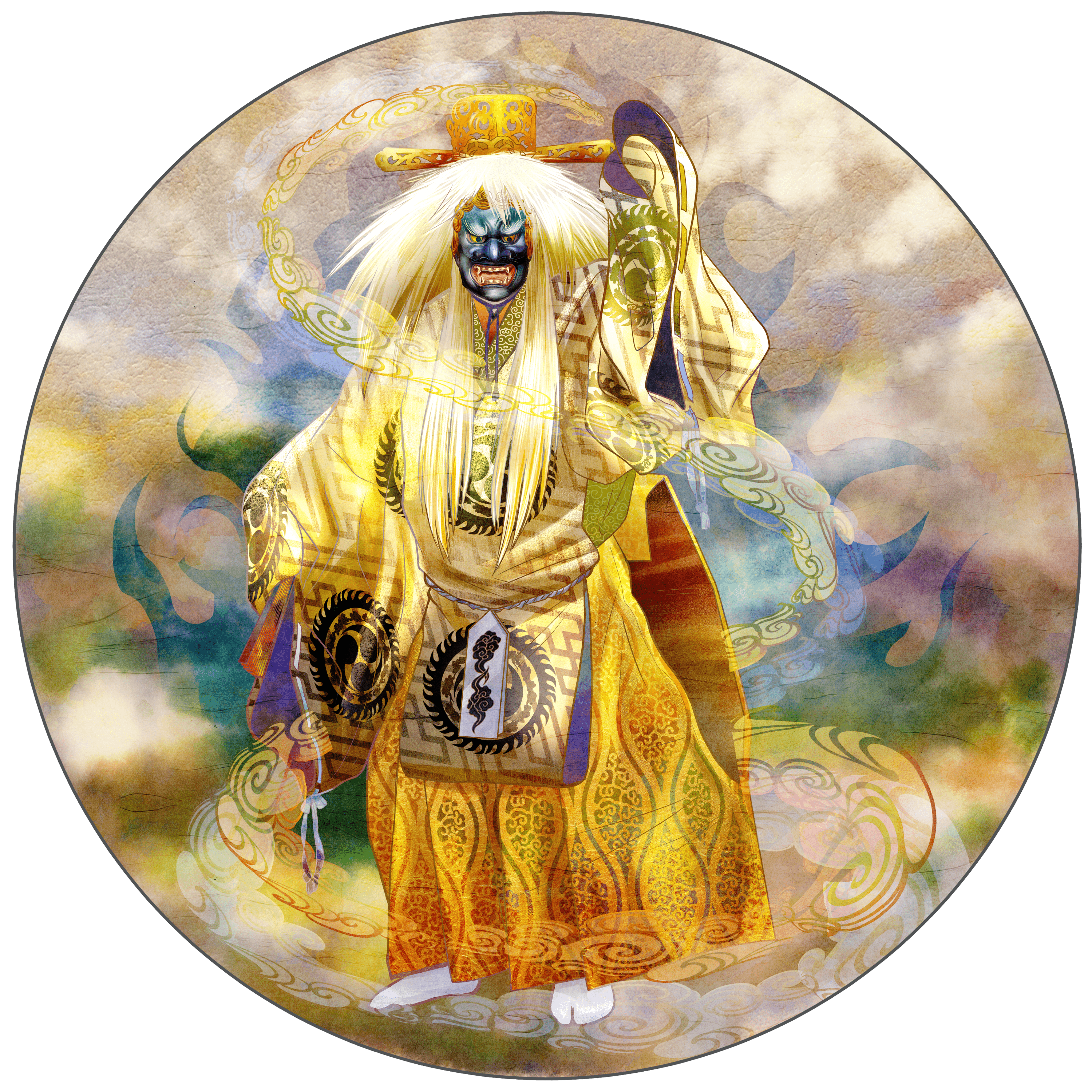

Kuzu Zao Gongen/Noh Art #017

Kuzu Zao Gongen/Noh Art #017国栖/蔵王権現

雑能-zatsunoh-

舞台は奈良県の国栖の里

天智天皇が崩御した後に大海人皇子と大友皇子が皇位継承を巡って争った、壬申の乱を基に作られた能

「王をかくすや。吉野山則ち姿を顕し給ひて天を指す手は胎蔵、地を又さすは金剛」 蔵王権現は天皇を吉野に隠し奉ったのである。 その姿を現わし天を指す手は胎蔵界を、地を指す手は金剛界を指す

吉野山の守護神・蔵王権現が出現する場面

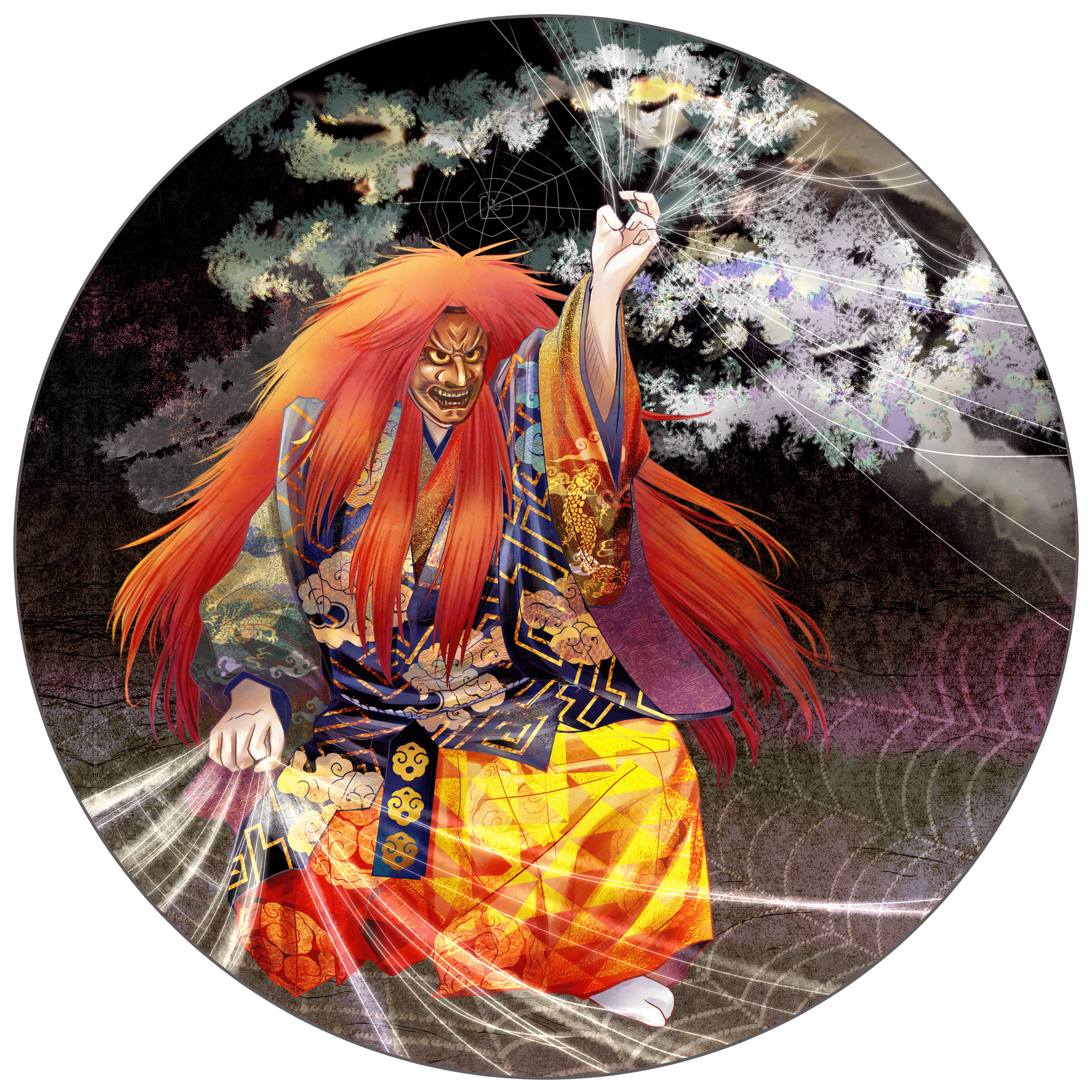

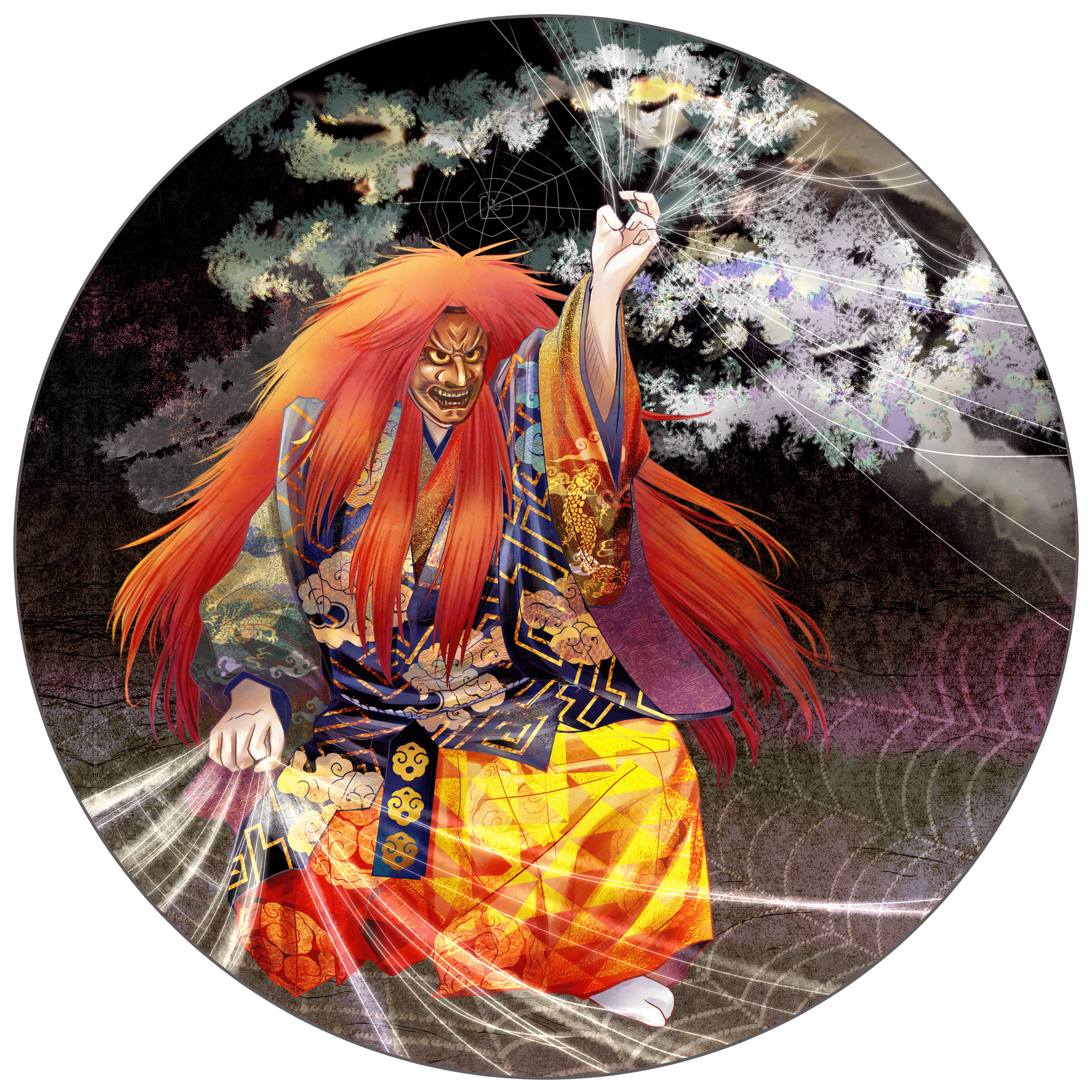

Tsuchigumo/Noh Art #018

Tsuchigumo/Noh Art #018土蜘

尾能-kirinoh-

源頼光とその従臣らの葛城山での土蜘蛛退治を基に作られている

実際の能舞台でも土蜘蛛役の演者の手から蜘蛛の糸が飛び交い、大変面白い能である

「蜘蛛乃精霊千筋の糸を繰りためて投げかけ投げかけ白糸の。手足にまとハり五体をつづめて。倒れ臥してぞ見えたりける」

土蜘蛛の精霊が千筋(ちすじ)の糸を次から次へと引き出して、頼光の従臣らに投げかける場面

Hunabenkei TairanoTomomori/

Hunabenkei TairanoTomomori/

Noh Art #019船弁慶/平知盛

尾能-kirinoh-

この曲の前後のシテは、前半は静御前、後半は平知盛の怨霊というまったく異なった役柄となっている

源義経が平氏を討伐したのち、頼朝に疑われて西国に落ちる場面から話が始まる

「抑(そもそも)是は桓武天皇九代の後胤、平の知盛幽霊なり あら珍しやいかに義経」

平知盛が自分が源氏に沈められたのを怨み、義経も同じ目に合わせようと襲い掛かる場面

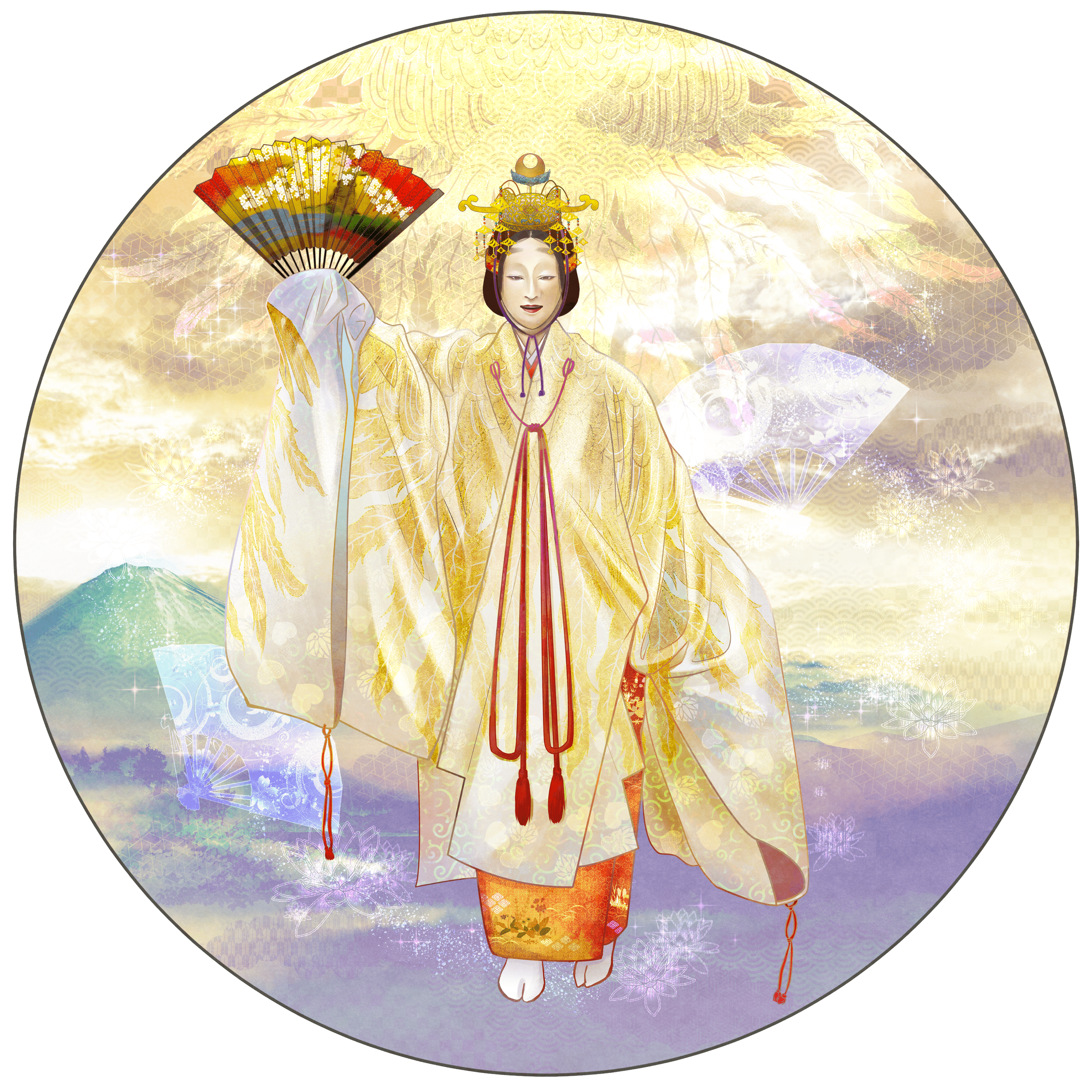

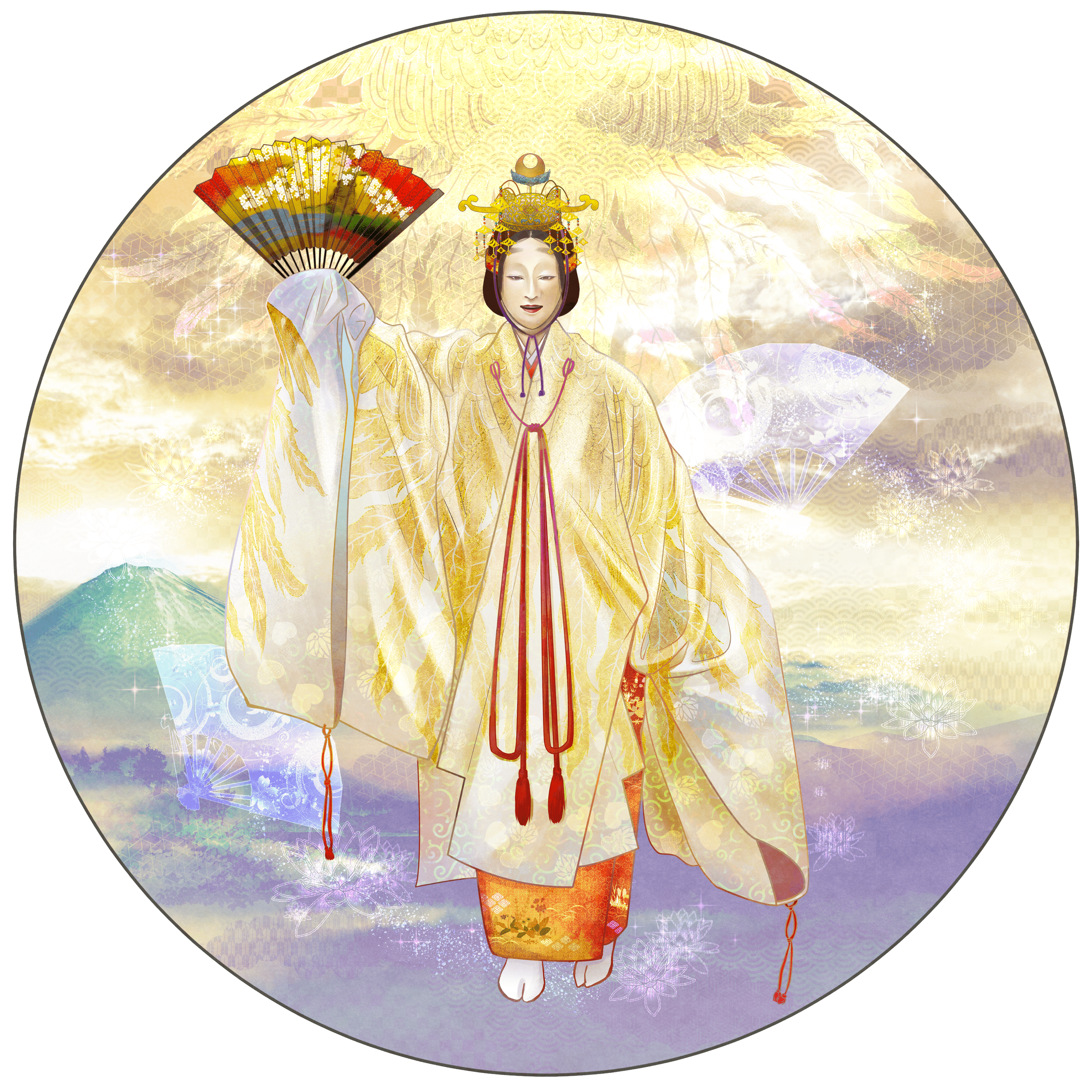

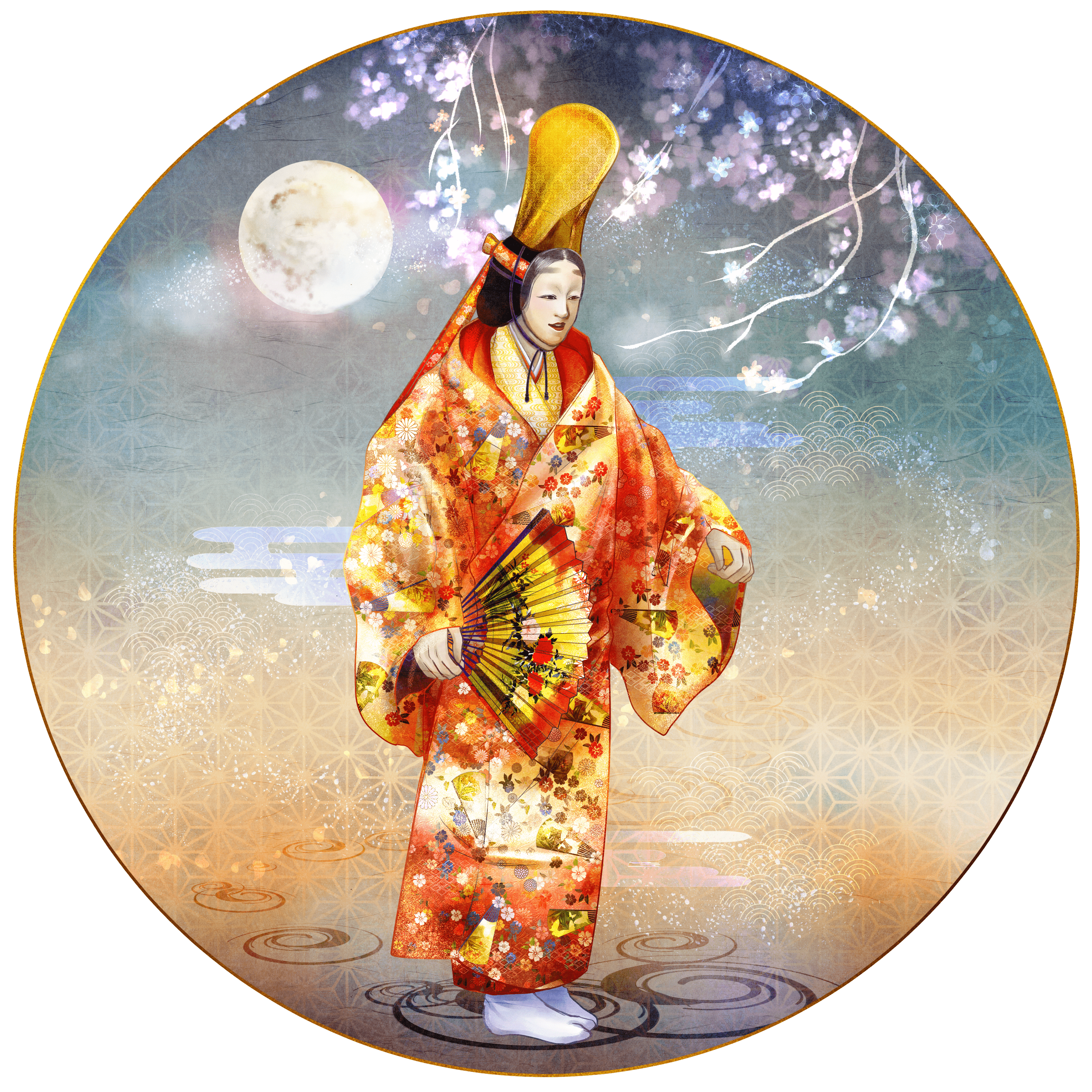

Hagoromo Celestial Maiden/

Hagoromo Celestial Maiden/

Noh Art #020羽衣/天女

鬘物-kazuramono-

風土記の羽衣伝説が題材となっている能

舞台は静岡県三保半島にある三保松原

海外でも多く上演されている、華やかでおめでたい能である

「天の羽衣 浦風にたなびきたなびく 三保の松原 浮嶋が雲の 愛鷹山(あしたかやま)や冨士の高嶺」

羽衣を返してもらった天女が天上界へ帰ろうと段々と高く登っていき、霞に紛れて消えてゆく場面

Hunabenkei Shizuka Gozen/

Hunabenkei Shizuka Gozen/

Noh Art #021船弁慶/静御前

尾能-kirinoh-

#019と同じ演目で、前シテの静御前の姿

頭には静烏帽子と呼ばれる烏帽子を被り、能装束の中でも最も豪華とされている紅入唐織(いろいりからおり)という小袖を着ている

「静は泣く泣く烏帽子直垂脱ぎ捨てて 涙に咽ぶ御別れ見る目も哀れなりけり」

絵は別れを惜しみながらも華やかに舞う場面だが、詞章は静が義経との別れを悲しんで咽び泣く場面

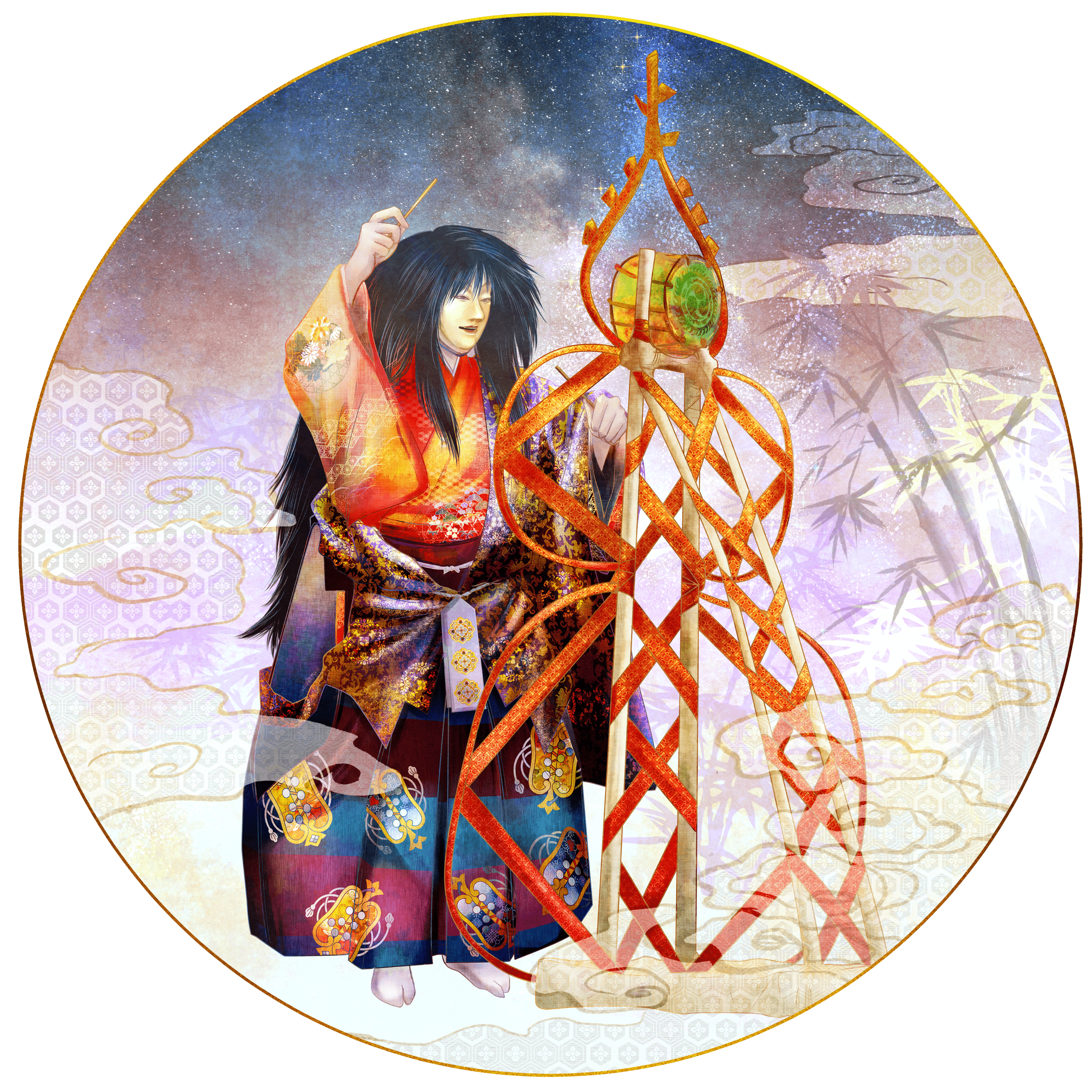

Tenko (Drum of Heaven)/

Tenko (Drum of Heaven)/

Noh Art #022天鼓

雑能-zatsunoh-

古代中国の時代の空想の話とされている

天鼓とは天上で鳴る鼓、または七夕伝説で登場する牽牛の別称でもあるそう

作り物は鞨鼓台(かっこだい)と呼ばれ、舞台が華やかになる

「面白や時もげに 秋風楽なれや松の聲。柳葉を拂って月も涼しく 星もあひ逢ふ 空なれや」

頃は秋風楽。秋の風は柳の葉を吹き払い月影も涼しくて、牽牛織女の逢う時である

七夕の事を謡う場面

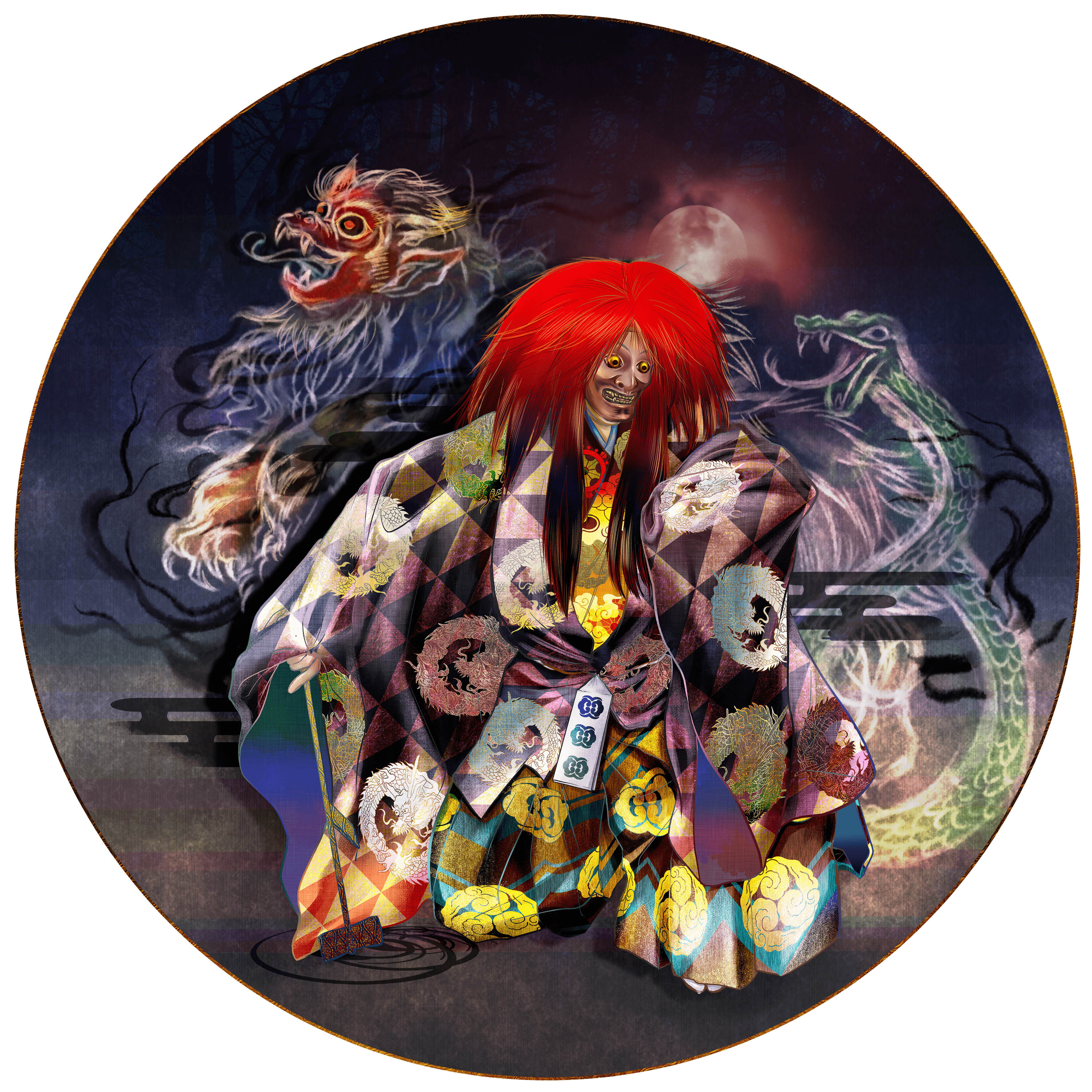

Nue/Noh Art #023

Nue/Noh Art #023鵺

雑能-zatsunoh-

鵺は平家物語などに登場する妖怪で、

その姿は「面は猿、胴体は狸、虎の手足を持ち、尾は蛇」と表現されており昔の人は大層恐れていたとのことである

舞台は退治されて流れ着いた場所とされる兵庫県の芦屋市

「ふしぎやな目前に来たる者を見れば面は猿 足手は虎 聞きしに変らぬ変化の姿あら恐ろしの有様やな」

鵺の亡霊が現れた時の様子を謡っている場面

Kanawa/Noh Art #025

Kanawa/Noh Art #025鉄輪女

雑能-zatsunoh-

平家物語に記されている「橋姫伝説」が原形となっている能

舞台は丑の刻参りでも有名な京都の貴船神社。

「あら恨めしや捨てられて思ふ思ひの涙に沈み 人を恨み夫をかこち或時は恋しく又は恨めしく起きても寝ても忘れぬ思ひの因果は今ぞと」

捨てられて恨めしいと思う気持ちの裏で、夫に強い愛情を抱いていた事も分かる場面

.png) Yokihi(Yang Guifei)/Noh Art #026

Yokihi(Yang Guifei)/Noh Art #026楊貴妃

鬘物-kazuramono-

中国の詩人である白居易の「長恨歌」がストーリーの基となっている演目

楊貴妃は世界三大美人とされ、美貌だけでなく音楽や舞踊にも秀でた女性として有名であった。

「天にあらば願わくは比翼の鳥とならん 地にあらば願わくは連理の枝とならん」

比翼連理の誓いの部分の詞章、天にいれば翼を並べて離れない鳥になろう、地上にあれば枝を連ねて離れない木となろう

Tsunemasa/Noh Art #027

Tsunemasa/Noh Art #027経政/平経正

修羅物-shuramono-

平家物語を題材とした演目

平家一門の中でも俊才として知られ、琵琶の名手であった。

「昔を返す舞の袖。衣笠山も近かりき。面白の夜遊やあら面白の夜遊や」

詩歌管弦に親しんだ昔を思い出しながら琵琶を奏で、舞って夜遊を楽しんでいる場面

背景は経正が元服前の幼少期を過ごしたとされる秋の仁和寺と紅葉の様子

.png) Basho/Noh Art #028

Basho/Noh Art #028芭蕉の精

鬘物-kazuramono-

「芭蕉」は秋や冬になると枯れてしまう姿が哀れさを誘い、昔から季語として使用されてきた。

能の中では、その芭蕉の精が成仏を望んで僧の前に現れる。

「さなきだに あだなるに芭蕉の 女の衣は薄色の花染めならぬに 袖のほころびも恥かしや」芭蕉の葉の破れやすさや脆さを人生観や自分の姿と重ね、恥じて袖を寄せている物悲しさが漂う場面

Ikkaku sennin/Noh Art #029

Ikkaku sennin/Noh Art #029一角仙人

尾能-kirinoh-

舞台は古代インド、天竺の話です。一角仙人は波羅奈国で鹿から生まれ、頭に角が一つあったと言われます。

「柴の枢(とぼそ)を推し開き 立出るその姿 緑の髪も生い上る 牡鹿の角の 束の間も仙人を今観る事ぞ不思議なる」(柴を編んで作られた戸を押し開いて出てきた仙人は、緑の髪から角を生やした噂に違わぬ異形の姿であった。)

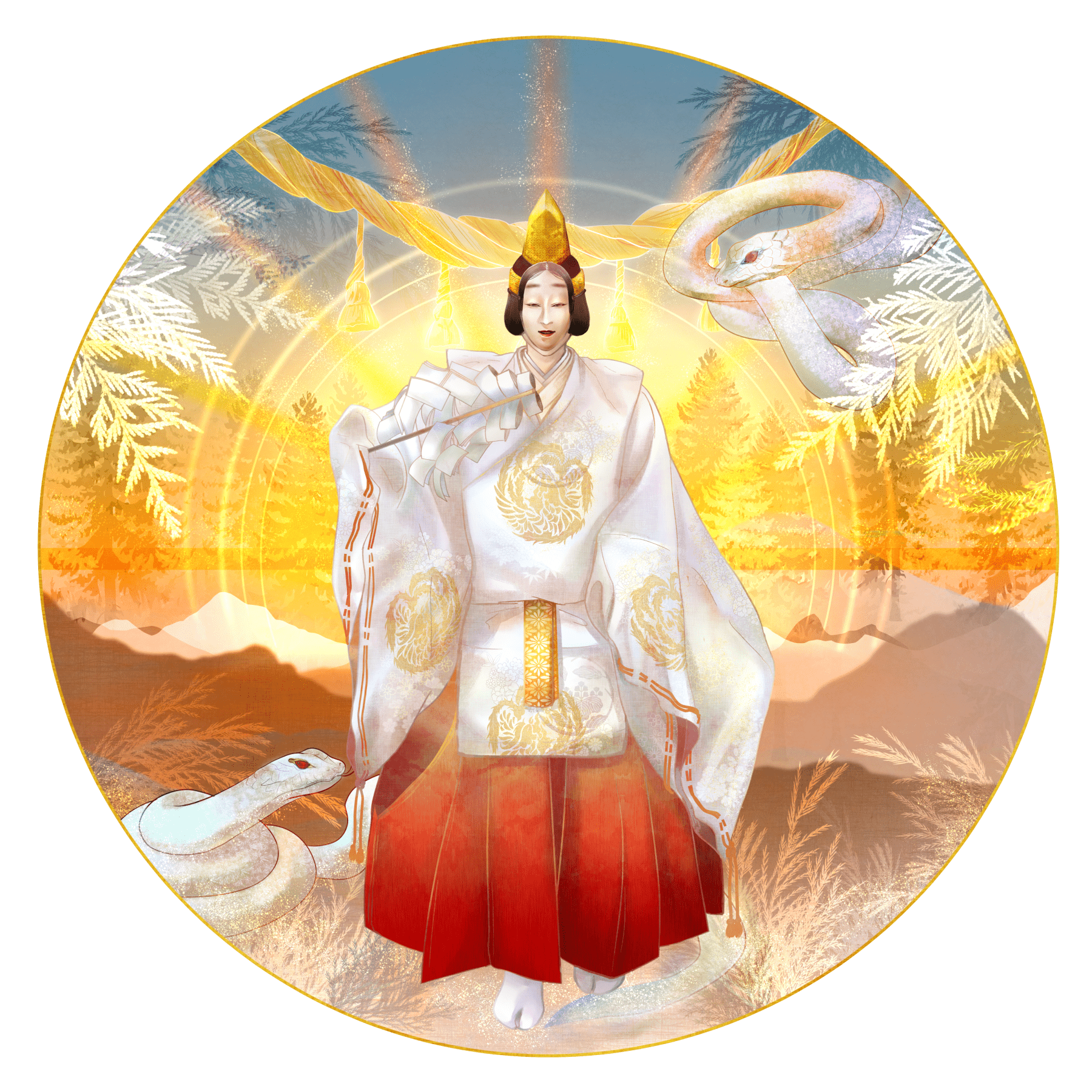

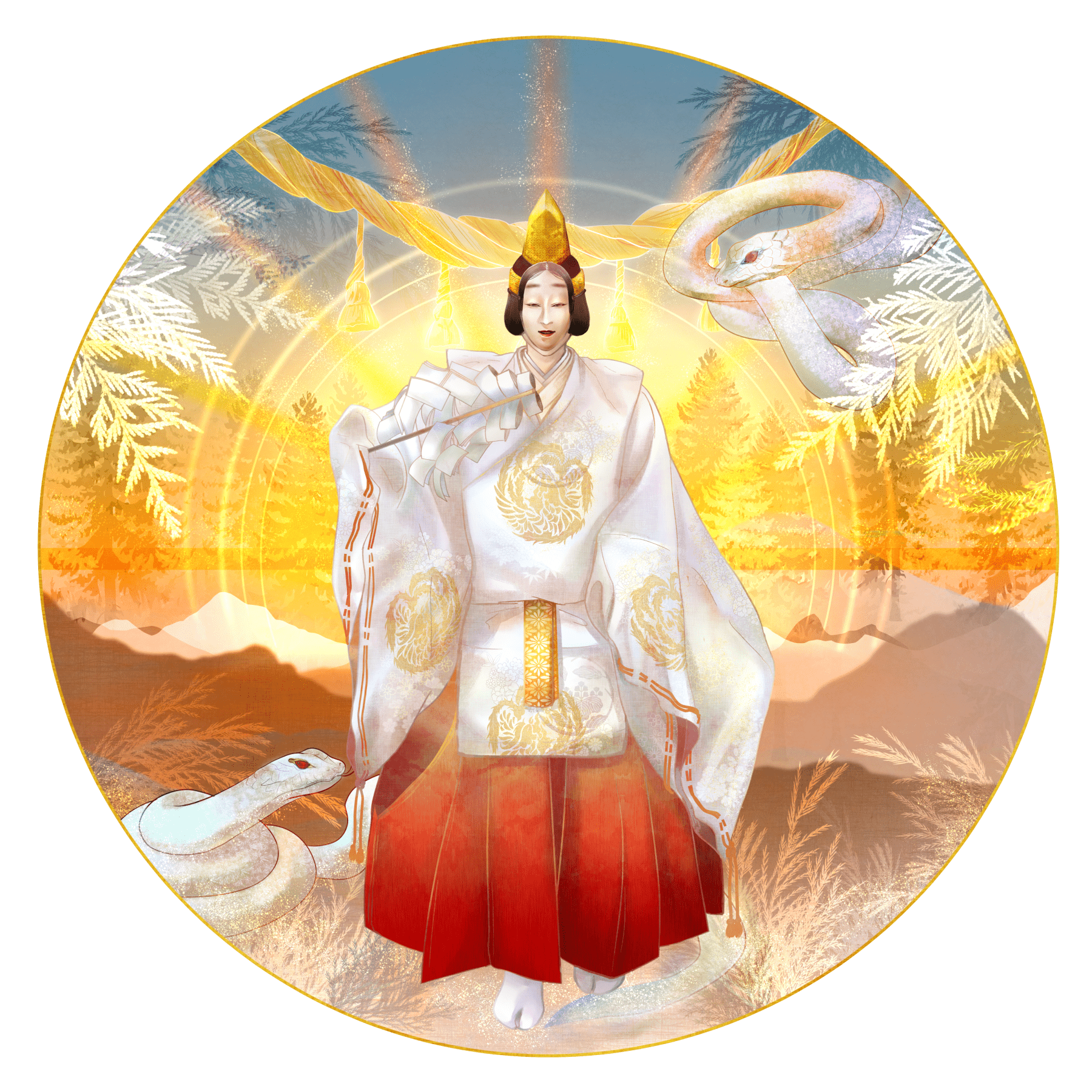

Miwa(Miwa Myojin)/Noh Art #030

Miwa(Miwa Myojin)/Noh Art #030三輪明神

略脇能-ryakuwakinoh-

三輪明神は大和国一宮、大神神社のご祭神である大物主大神です。能の中では三輪明神は男神でありながらも男装の女性として登場し、神楽の場面ではアマノウズメとして舞い、最後には天照大神の役へ代わっていきます。

「思へば伊勢と三輪の神 一体分身の御事 今更なにと磐座や」三輪明神が基は天照大神と一体の神であったという謂われを明かす場面

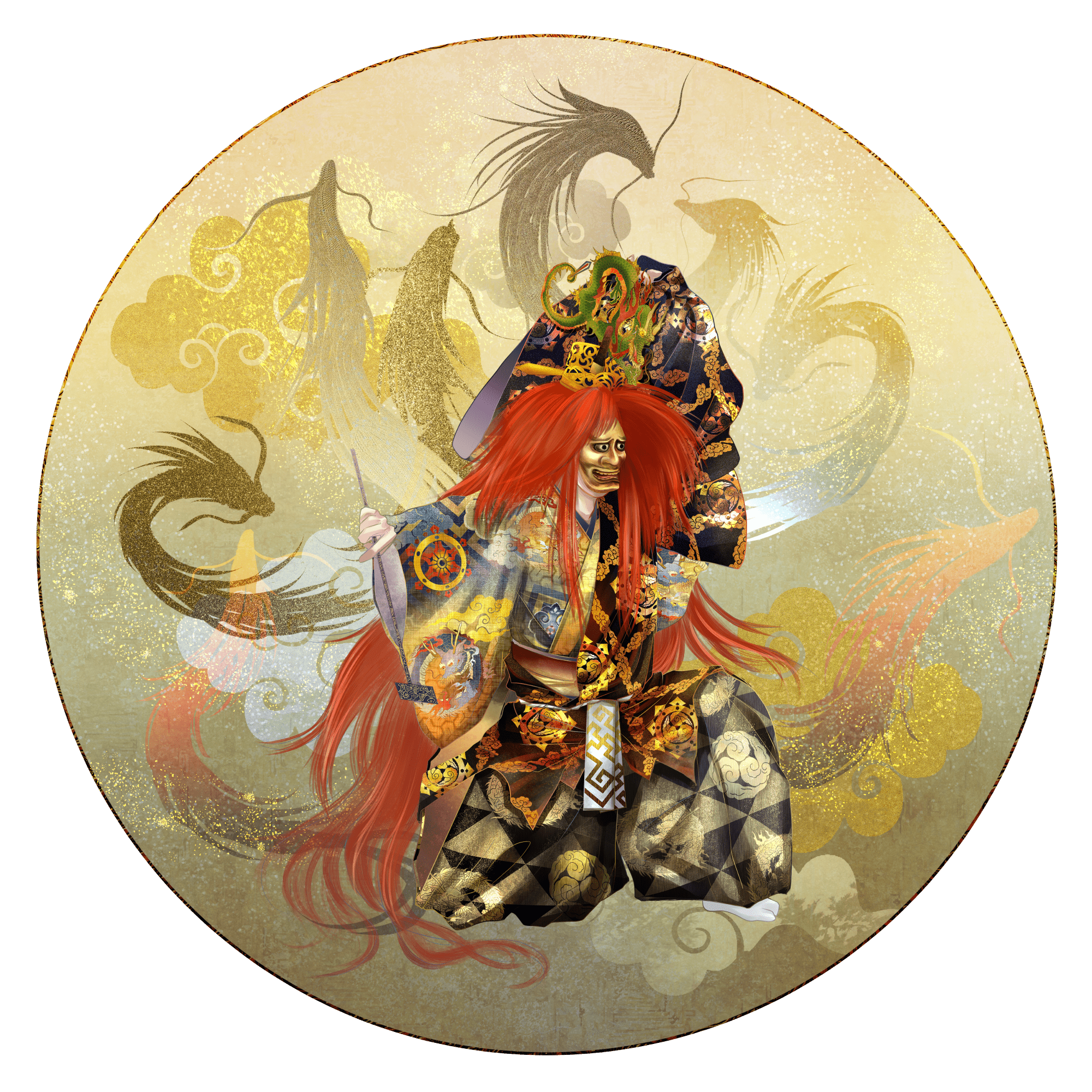

Momijigari(鬼揃)/Noh Art #031

Momijigari(鬼揃)/Noh Art #031戸隠山の鬼神

尾能-kirinoh-

その名の通り能舞台に6~7人の鬼が登場する、秋の代表的演目です

長野県の鬼女紅葉(もみじ)伝説が話の基となっており、今もこの地では供養祭が開かれています。

「ふしぎや今までありつる女 取りどり化生の姿を現わし或は巌(いわお)に火焔を放ち または虚空に焔をふらし」(不思議にも今迄居た女が様々の変化の姿を現わして、岩に火を放ち空中に焔を降らせた。)

Shirahige (Shirahigemyojin)

Shirahige (Shirahigemyojin)

/Noh Art #032白鬚明神

脇能-wakinoh-

舞台は滋賀県にある白鬚神社

能の中では仏法結界の地として釈尊がこの地を求めたという白鬚神社にまつわる縁起が語られ、 白髭明神や天女と竜神が御代を祝福する様子が語られています。

「龍神は湖水の上に翔って波を返し雲を穿ちて天地に別れて飛び去り行けば 明け行く空も白鬚の神風 治まる御代とぞなりにける」

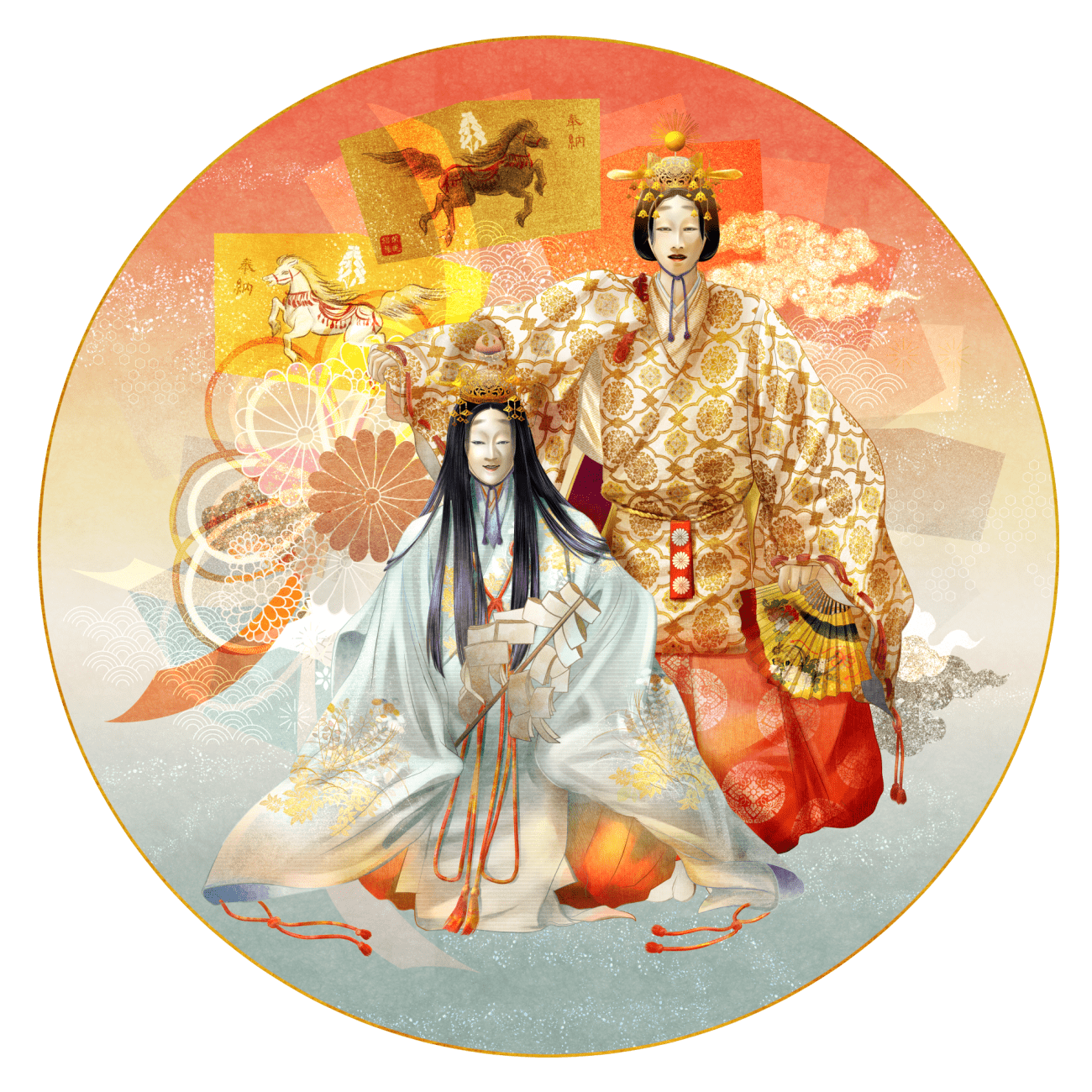

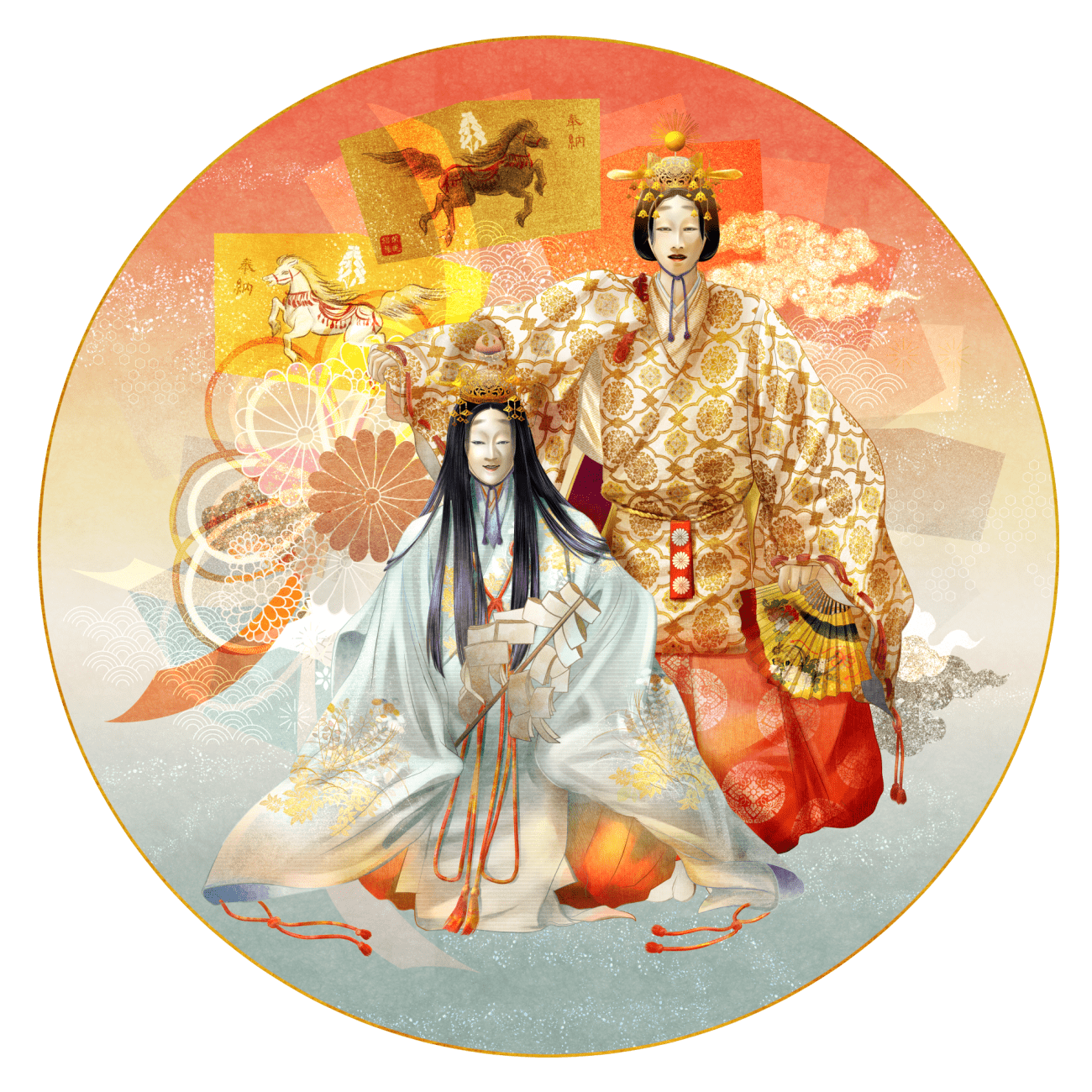

Ema(Wooden Votive Tablet)

Ema(Wooden Votive Tablet)

/Noh Art #033天照大神(右)/天鈿女命(左)

脇能-wakinoh-

この能は三重県多気郡明和町で行われていた「斎宮絵馬」という行事と、天の岩戸隠れの話が題材となっています。後半では3体の神々が登場し、天の岩戸隠れの様子を再現しつつ、神楽や神舞を舞いながら天下泰平の世を寿いで終わります。

「げに謂たりこの程は一つ掛けたる絵馬なれども 今年始めて二つ掛けて人民快楽の御恵みをかけまくも忝(かたじけ)なや」

Nomori(The Field Guard)

Nomori(The Field Guard)

Noh Art #034野守の鬼神

尾能-kirinoh-

「野守」とは、立ち入りを禁じられている野原の見張りをする番人の事です。この能では野守を鬼に見立てています。

前半は老人の穏やかな語り、後半は大きな丸い鏡を持った大迫力の鬼神の舞姿で力強くも颯爽とした場面が見られます。

「さてこそ鬼神に横道を正す。明鏡の宝なれ。すはや地獄に帰るぞとて。大地をかつぱと踏みならし。大地をかつぱと踏み破って。奈落の底にぞ入りにける。」

Ebira(quiver)/Noh Art #035

Ebira(quiver)/Noh Art #035梶原景季

修羅能-shuranoh-

箙とは、昔の武将が矢を入れていた矢筒のようなものです。『源平盛衰記』によると、一ノ谷の戦いの時に景季はこの箙に「梅の枝」を笠印として挿して奮戦し、坂東武者にも雅を解する者がいると敵味方問わず賞賛を浴びたと記されています。

「一枝手折りて箙に挿せば。もとより窈窕たる若武者に。相逢ふ若木の花かづら。かくれば箙の花も源太も我さき駆けんさき駆けんとの。心の花も梅も。散りかゝつて面白や。」

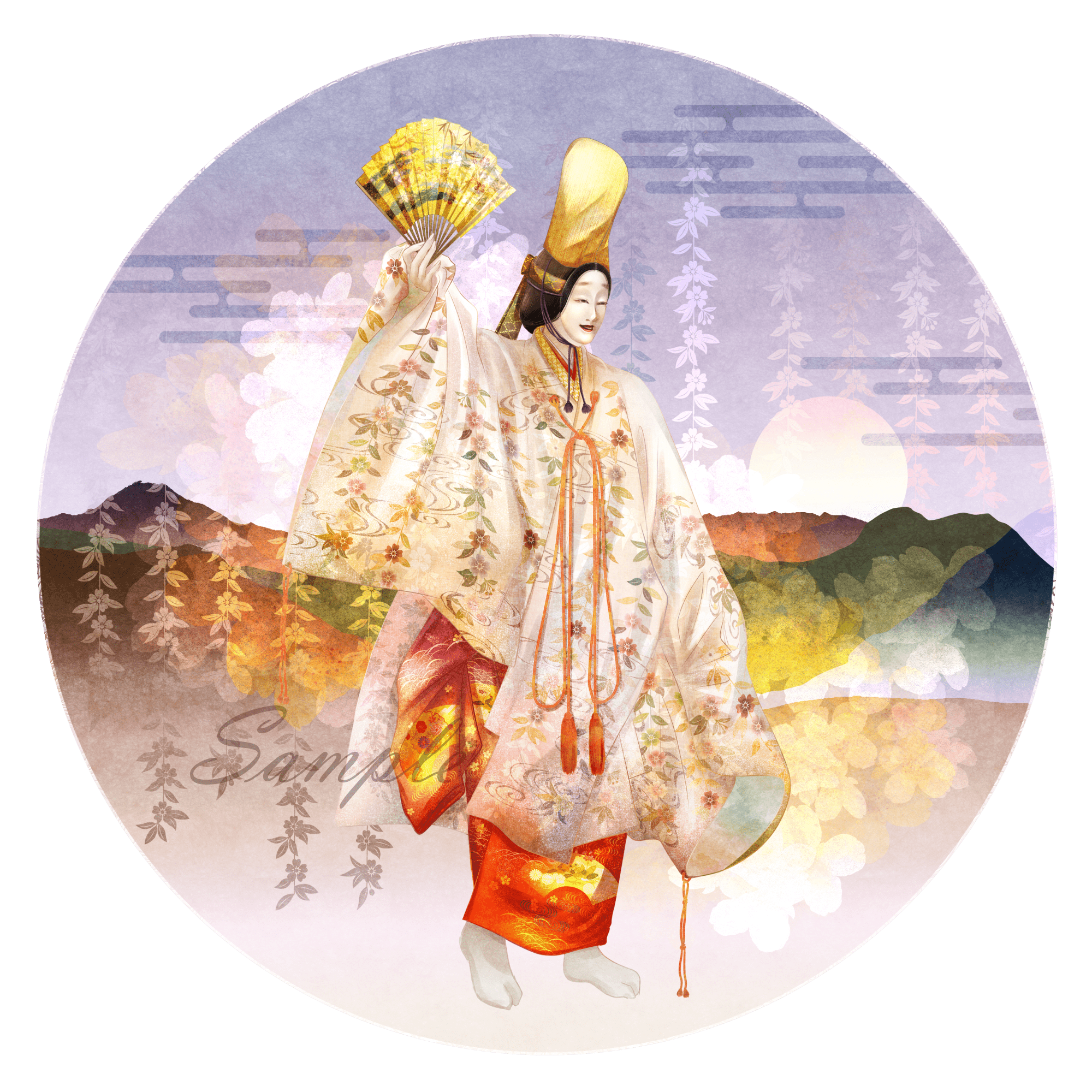

Yoshinoshizuka(Shizuka Gozen)

Yoshinoshizuka(Shizuka Gozen)

Noh Art #036静御前

鬘物-kazuramono-

この能は義経一行の逃亡譚を描いたもので、義経が奈良県の吉野山に逃れたときのお話が基になっています。勝手明神に捧げる舞を舞う場面から描きました。

舞台の奈良の吉野山をイメージして、装束や背景に桜の花が入っています。

「賎やしづ しずの苧環(おだまき) くりかえし 昔を今になすよしもがな」(静よ静よと繰り返し私の名を呼んでくださったあの昔のように懐かしい判官様の時めく世に今一度したいものよ)

Kasuga Ryujin/Noh Art #037

Kasuga Ryujin/Noh Art #037春日龍神

尾能-kirinoh-

春日野で明恵上人の前に姿を現わした龍神と八大龍王を描きました。

明恵上人は鎌倉時代の僧で、宗派に捉われず釈迦の教えを究めようと厳しい修行を重ね、生涯本来あるべき僧の姿を求め続けた人物です。この能では明恵上人の入唐渡天(中国、インドに渡り、仏跡を巡ること)を神が引きとめるという話が描かれています。

「八大龍王は 八つの冠を傾け 所は春日野の月の三笠の雲に上り 地に下りて」

AmaNoh Art #038

AmaNoh Art #038龍女

尾能-kirinoh-

香川県に伝わる「海士の玉取り物語」という伝承や、日本書紀を基に作られた能。

話の中に出てくる「面向不背の珠」という宝物は、どの方向から覗いてもお釈迦様の像がこちらを向いているという不思議な代物です。描いたのは、海人である房前の大臣の母の霊が、法華経の功徳の力で龍女の姿となって成仏できたと喜んだ場面から。

「今この経の徳用にて 天竜八部衆與非人 皆遥見彼 龍女成仏 さてこそ讃州志度寺と号し 佛法繁昌の霊地となるも 此の孝養とうけたまわる」

Hanjyo/Noh Art #039

Hanjyo/Noh Art #039野上の遊女・花子

鬘物-kazuramono-

「班女」とは中国・前漢の時代に成帝の寵妃の事で、趙飛燕に寵愛を奪われたことから、秋には捨てられる夏の扇に自らをたとえて嘆いた詩「怨歌行」を作りました。

この能の中では、離れ離れになった遠くの恋人を想い扇を眺め暮らす花子にそのあだ名がつけられています。

「をりふしふしたそかれに ほのぼの見れば夕顔の 花をかきたる扇なり 御覧ぜよ互に それぞと知られ白雪の 扇のつまの形見とて 妹背の中の情なれ」

黄昏時の暗い中、少将と花子はお互いの持つ扇を見て、捜し求めていた恋人であることを確かめて再開を喜び合いました。

Kamo/Noh Art #040

Kamo/Noh Art #040別雷神

尾能-kirinoh-

別雷神とは、「雷を別けるほどに強い力を持つ神」という意味を持つ雷神です

賀茂の社(賀茂神社)は、上賀茂神社と下鴨神社を示します。かつて両社の地を治めていた古代氏族である賀茂氏の氏神を祀る神社として祀られてきました。この能ではその賀茂神社の縁起を語るとともに、御祖の神と京都を守る別雷神とが出現して、五穀成就や國土守護を誓います

「雨を起して降りくる足音は ほろほろ ほろほろ とどろとどろと踏みとどろかす 鳴神の鼓の」雷が遠くではほろほろと、近くではとどろとどろと鳴り轟く様子。

.png)

.png)

.png)

.png)